首页>书画·现场>人物志人物志

巫鸿:漫谈中国美术历史

1962年,耶鲁大学的一位名叫乔治·库布勒(GeorgeKubler)的教授写了一本叫做《时间的形状》(The Shape of Time,耶鲁大学出版社)的书,在当时的美术史、人类学和语言学等领域中得到相当大的反响。书中的一个主要提议是对美术史的“形状”进行反思。在他看来,以风格发展为主轴的美术史叙事不过是十八和十九世纪学者们的发明。这种叙事无一例外地把美术形式的发展描述成为“滥觞期—成熟期—衰落期”的三段式系列,其结果是把汇合了不同时段和艺术形式的一部美术史建构成若干这种系列的硬性综合。在库布勒看来,这种以生物的成长、衰老和死亡为比喻的历史叙事是相当幼稚的,只是代表了美术史学科刚开始系统化时的思想水平,到了二十世纪六十年代已极为陈旧。新一代的学者必须抛弃这种简单的“生物模式”(biologicalmodel),以更复杂、严密的历史叙事取而代之。《时间的形状》就是他的这种反思的结果。

《时间的形状》书影

自库布勒的书发表以来将近半个世纪又过去了,我们是否真正已经找到一种可以“取而代之”的美术史叙事模式了呢?答案可能会是否定的,其主要原因有二。第一个原因是库布勒没有充分估计到他所批评的“生物模式”的现实性及其在人们历史想象中的顽强程度。实际上,并不是仅仅“生物”才有着由生到死的经验。任何人造物体——小到一本书、一页纸,大到一座建筑、一个城市——也都必然经历从无到有、从有到无的过程。换言之,他所称为“生物模式”的时间性并不是虚构和过时了的,而是活生生地存在于人们的感知和环境之中。我们因此也就难怪为什么直到今天,“滥觞期—成熟期—衰落期”这类词汇和概念仍然在不少美术史著作中出现。原因很简单,虽然这些概念在美术史理论中似乎已经是老掉牙的了,但在现实中它们仍旧提供了最容易被人理解的叙事方法,勾画出一个最醒目的美术发展的轮廓。

第二个原因则是由于库布勒本人的历史局限。写作于“解构主义”和“后现代”等观念盛行之前,《时间的形状》仍然希望找到能够描述美术史整体发展的一种普遍的叙事模式。也就是说,虽然库布勒批判以“生物模式”为基础的美术史,但他仍然认为美术的历程具有着一个完整的形状。他所提出的“连接性解答”(linked solutions)理论并不否定美术形式的发展系列,而是把这种系列看成是人们对重要历史问题做出的不断解答,而不是美术形式自身发展的结果。在他看来,由这种“连接性解答”所形成的系列是开放的而非封闭的,面对将来的而非面对过去的。每一新的解答给已存的系列加上了一个新的链环,因此也都重新构造了以往的历史。他所希望的因此是赋予历史以一种内在的主体性:不同于把风格的变化看做是形式的自发性成长和消亡(有如一个动物或植物无法决定它的生死过程),他把美术史塑造成一代代人们对形式和意义的积极寻求。

库布勒的这个“连接性解答”理论在上世纪六十至七十年代曾经产生过一些影响,但是在随后的“解构主义”和“后现代”狂潮中很快就被忘却了。新一代的美术史家不再对美术史的整体形状感兴趣。恰恰相反,他们中的许多人希望通过自己的研究和写作解构任何的“整体”概念。在这些学者手中,美术史变成散点和多元的;美术品的创造反映了多重的主体性和多种的客观环境;艺术风格不但不是自身发展的结果,而且也并不全然出于艺术家的创造;“赞助者”和“观看者”成为重要的研究对象;社会、宗教、文化、技术、性别等因素越来越吸引年轻一代美术史家的注意力。这些研究对于现代美术史的发展确实起到了革命性的作用,把这个学科真正地纳入人文科学和社会科学的轨道。但是当各种类型的“个案研究”(case studies)至今已经进行了二三十年之久,一些悬而未决的老问题又开始浮现。一个问题是:美术史真的不存在形状?虽然我们可以否定笼统的整体概念和单一的发展线条,但是这并不意味着“形状”和“线条”的彻底消失,因为多元和多线条只不过是构成了美术史的不同形状。这是什么一种形状?我们如何去接近它?理解它?在这种探求中,库布勒的“连接性解答”理论仍然可以给我们以一定启发,但是我们需要把这种机制看成是诸多历史线条中的一个。

这几天正在读赖德霖的新作《中国近代建筑史研究》(清华大学出版社2007年版),其中几篇文章使我把对艺术史“形状”的这个思考联系到梁思成、林徽因在二十世纪二十至四十年代进行的对中国建筑和建筑史的一系列探索。这些探索可以说是在三个层面上同时进行的。第一个层次是对历史实物和文献的发掘和整理,梁、林对唐、宋、辽以降各代重要建筑的调查,以及对《营造法式》等传统建筑文献的诠注都是在这个层次上进行的。

1937年梁思成在五台山佛光寺调查

第二个层次是在这些发掘和整理的基础上构造出一部完整的、具有内在逻辑的中国建筑史。虽然这部历史中的实际历史材料是中国本土的,但是历史叙事的观念和结构则来自西方。如赖德霖所说,在建构这部中国建筑史时,二人的主要参照是当时流行的西方建筑史观,特别是十八世纪德国艺术史家温克尔曼(Johann J. Winkelmann)对希腊艺术和建筑的分期。林徽因在一九三四年为梁思成《清式营造则例》所写的序言中已经把中国建筑史概念化为“始期”、“成熟”和“退化”三个阶段。梁思成本人在他的英文版《图像中国建筑史》中更明确地按照温克尔曼的系统,把进入成熟期以后的中国建筑分为唐、辽和北宋的“豪劲”时期(Period of Vigor),北宋晚期至元代的“醇和”时期(Period of Elegance)以及明清的“羁直”时期(Period of Rigidity)。从史学史的角度说,这个分期系统首次赋予中国建筑史以一个明确的“形状”,不能不说是一个重要的成就。但是从文化批评的角度看,这种成就的代价是把中国建筑的发展解释为希腊古典艺术的镜像。

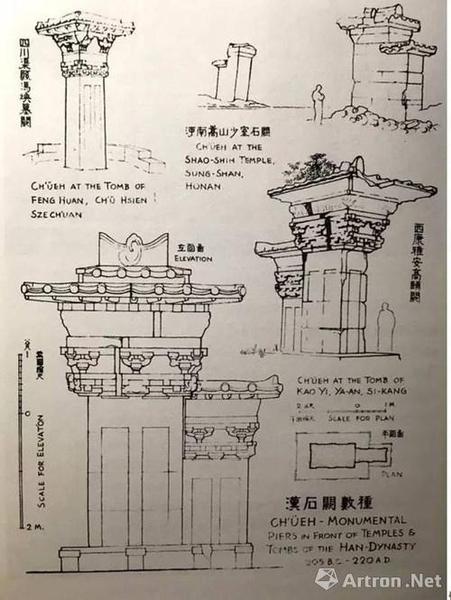

梁思成手绘汉代石阙

梁思成在善化寺普贤阁二层

梁思成在第三个层次上的探索是在实际的操作中建立一个现代的“中国建筑风格”。他的身份因此从考古学家和建筑史家转化为艺术家和建筑师。值得注意的是,这种对现代艺术风格的探索对他所建构的中国建筑史进行了同时的肯定和否定。一方面,他对中国古代建筑的分期使他把唐、辽和北宋的“豪劲”风格作为发展现代中国建筑风格的主要参照。如他在1935年协助设计的南京原国立中央博物院,就参考了多种辽宋建筑的比例和造型,包括山西大同上华严寺大雄宝殿、下华严寺薄伽教藏殿和海汇殿、善化寺大雄宝殿、河北蓟县独乐寺山门、宝坻广济寺三大士殿以及宋代的《营造法式》。另一方面,如赖德霖所说,这种对中国建筑风格的追求本身所反映的是“中国知识精英对于现代民族国家发展和建设所持的理念”。在这种理念中,“豪劲”不仅具有风格和结构上的一般意义(虽然这种意义也是梁思成所反复强调的),而且代表了一种以中国为本位的二十世纪的政治理想。也就是说,如果梁思成和林徽因建构的中国建筑史沿循了十八、十九世纪欧洲艺术史写作中的“生物模式”,那么,他们在二十世纪初对现代中国建筑风格的追求则是背离了这个模式的基本逻辑,把民族和个人的主动探索——即库布勒所说的“对历史问题的解答”——作为这种追求的首要条件。具有讽刺意味的是,恰恰是这种主动的探索成了梁思成以后被反复批判的主要罪状:他对中国古代“豪劲”风格的参照使他成为建筑界中提倡“复古”的典型。

大同华严寺

善化寺

蓟县独乐寺山门

南京博物院,1936年

扬州鉴真纪念堂,1963年

至少是从五四运动以来,“复古”这个词就变得很难听了,成了极端保守、反对革新的代名词。但实际上“复古”是非常复杂的一个文化历史现象,对研究文学和艺术的发展尤为重要。这是因为文学史和艺术史中的很多革新实际是通过“复古”实现的。在这些情况下,提倡复古者并非是要全然不变地“恢复”或“回复”真实的古代,而是把将来折射为过去,通过对某种遗失形象的回忆、追溯和融合实现一种当代的艺术理想。这类名为复古、实为创新的文化和艺术实验必须具备三个基本要素。一是从现时(present)射向过去(past)的“返观的眼光”(retrospective gaze);二是对某一特殊过去的重构和界定,由此确定“返观”的注视点;三是现时和这个特定过去之间的“沟壑”(gap),艺术家必须超越这个沟壑所造成的历史上和心理上的间隔,创造出一种古与今、新与旧之间的独特的融合。

如果我们用这三个因素来审视一下梁思成所提倡的现代“中国建筑风格”,我们可以同意他所做的确实是一种“复古”努力,但是这种努力的本质不是守旧,而是一种积极的、具有创造性的艺术寻求。我们也发现,虽然他的追求是一个二十世纪的现象,与中国作为一个现代民族国家在世界上的崛起密不可分,但是其基本的逻辑和手段把它纳入了一条时代悠远的“复古”历史线索。回到库布勒的“连接性解答”理论,我们不难发现这个理论很适合于解释这个线索,因为属于这条线的各种“复古”艺术和理论都带有强烈的目的性和主动性,但是并不构成风格的延续和发展。这些艺术和理论的创造者都不满足于现时流行的风格和样式,他们所追求的“古”不过是一种当代性的表现。这里所说的“当代性”不局限于一个特定的历史时期,而是不同时代都可能存在的对某种特殊艺术风格和理论的主动建构,因此意味着艺术家和理论家对“现今”的自觉反思和超越。在“前卫”(avant-garde)出现以前,“复古”提供了建构这种当代性的一个主要渠道。

回顾一下历史,对“复古”的研究早已是中国绘画史中的一个持续不断的主题。论者常以元代初期的赵孟頫作为推动这个潮流的一个重要人物,所举的证据包括他的创作和画论,如他写于1301年的这段常常被人引用的名言:

作画贵有古意,若无古意,虽工无益。今人但知用笔纤细,敷色浓艳,便自以为能手。殊不知古意既亏,百病横生,岂可观也。吾作画似乎简率,然识者知其古,故以为佳。此可为知者道,不为不知者说也。(张丑《清河书画舫》引)

这段话中集中了四个论点,对我们理解文人画中的“复古”传统具有重要意义。一是他把“古”和“今”定义为艺术史中不相衔接的两个时态,各有其代表性的艺术风格和美学特征。二是在这种风格和美学的对立中,“古”具有绝对的优势。三是他自觉地把他的艺术定位为是对“今”的反叛和向“古”的看齐。四是这种艺术不是为了一般的“今人”创作的,能理解它的观者必定是“知其古”的同道。把这几点与上文提出的“复古”的三个基本要素进行比对,可说是完全符合。

《双松平远图》,纽约大都会博物馆藏

赵孟頫还写过一段话,反映出他对“古”的更复杂的看法。这是他在其所画《双松平远图》上的题跋:“盖自唐以来,如王右丞、李将军、郑广文诸公,奇绝之迹不能一二见。至五代荆、关、董、范辈,皆与近世笔意辽绝。仆所作者,虽未敢与古人比,然视近世画手,则谓少异而。”这里,“古”被分化成两个层次:第一层是唐代,由于作品稀少,其真谛在元代已经几乎无法探知了;第二层是五代,真迹尚可得见,反映出与近世“笔意辽绝”的面貌。我们不太清楚赵孟頫所说的“未敢比”的古人属于哪一层次,也可能上述两层都包括。因为正如我们在他的画中可以看到的,他所追求的并不是对某个古代画家的模仿,而是一种更广泛的“古意”,即作为一个当代艺术家的他对“古”的解释。

赵的这段话把我们带到更远的唐代。张彦远在《历代名画记》中写的一段话说明,不但美术史中的“古”“今”对立不是赵孟頫的发明,而且张彦远早在九世纪时已经把“古”分解为两个层次,明确地称之为“上古”和“中古”:

古之画或能移其形似,而尚其骨气,以形似之外求其画,此难可与俗人道也。今之画纵得形似,而气韵不生。以气韵求其画,则形似在其间矣。上古之画,迹简意淡而雅正,顾、陆之流是也。中古之画,细密精致而臻丽,展、郑之流是也。近代之画,焕烂而求备。今人之画,错乱而无旨,众工之迹是也。(《论画六法》)

但是张彦远仍然远远说不上是这种“复古”逻辑的始作俑者。我们在《古文尚书》中的《益稷》里已经可以读到“予欲观古人之象……”这样的句子。虽然这篇文章被认为是“伪书”,但其写作时代不会晚于东周晚期或秦代。那么东周人心目中的“古人之象”是什么样的呢?文献和考古提供了不少材料,似乎都和礼仪有关。如《礼记》中记载孔子死后,他的弟子公西赤为其操办丧事,使用了夏代的方式设置魂幡,商代的方式陈设旌旗,周代的方式装饰灵柩。东周墓葬中发掘出的不少为死者专门制作的明器也往往采用不再流行的“前代”形制和纹饰。究其原因,也可能制作者认为人死后会与家族的祖先在天上或地下汇合,仿古的明器(或称“鬼器”)可以指示出有别于人间世界的一种特殊时态。

春秋时期黄国国君孟及夫人合葬墓中出土的两组玉器,一个是新石器时代的古玉人像;另一对是吸取古玉人风格之后制作的“当代”玉饰。

但是“仿古”又不仅仅限于明器。春秋时代一位黄国国君和他夫人的合葬墓中发现了新石器时代的玉佩以及其“当代”的复制品。商代晚期制造的一些青铜礼器一反当时流行的大型兽面纹风格,转而模仿商代早期的样式,以窄窄一条装饰带围绕于素面器颈。我们还不完全了解这些现象的意义。但是类似“返古”现象在不同时期、不同环境中的重复(其他例子包括包华石所指出的汉画像中的“古典风格”、汉代石棺和享堂在北朝时期的复兴、北宋理学家对“竖穴墓”的提倡以及李零教授近著《铄古铸今》中所列举的许许多多其他证据),已经使我们意识到在进化、发展、演变这些概念以外,艺术的创造还有着一种截然不同的机制。这种机制与进化、发展、演变不同,是因为这后三个概念都意味着持续的过程,而真正具有革新性的“复古”必须创造历史的断裂。它不是过程,而是事件。但是一旦某种“复古风格”被主流或流行文化接受了,它就自然脱离了那个创造的瞬间,而进入了持续性的发展和演变的领域。

回到梁思成的史学著作和建筑设计,虽然他的建筑史确实受到了温克尔曼著作的直接影响,但是他的建筑理念在更深的一个层面上持续着中国艺术中这种创造性的“复古”逻辑。也正是由于这个层面的存在,一部根据西方模式构造出来的中国古代建筑史能够成为他缔造现代中国建筑风格的武库。和中国古代的一些艺术家兼历史、理论家一样(如赵孟頫、董其昌、石涛等人),他们所写的艺术史未必是真实的历史,但是他们对这个书写历史的使用变成了真实的艺术史。人们大可以质疑“豪劲”一语是否能够概括唐、辽、北宋的建筑风格,但是梁思成意图表现“豪劲”的建筑设计确实体现了一种真实的艺术追求和实验。在历史的长河里,我们可以把这个追求与以往许许多多类似的追求连在一起,描绘出中国美术史若干“形状”中的一个——一个既非进化也非退化的历史。

编辑:陈佳

关键词:巫鸿 漫谈中国 美术历史

“超级月亮”现身堪培拉

“超级月亮”现身堪培拉 特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲

特朗普发表其执政以来的首次国情咨文演讲 保障春运

保障春运 “欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节

“欢乐春节”挪威首演闪耀北极光艺术节 靓丽海冰

靓丽海冰 春运路上有了“列车医生”

春运路上有了“列车医生” 阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设

阿富汗官员:应抓住机遇积极参与“一带一路”建设 英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

英国首相特雷莎·梅到访武汉大学

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅