首页>要论>锐评 锐评

“偷鱼罚放鱼”创新执法模式

去年12月,安徽肥西男子魏某因在巢湖禁渔期非法捕鱼1.6公斤,在包河法院受审。魏某当庭被判罚金5000元,同时向渔政部门缴纳了6000元生态补偿款,购买鱼苗投放巢湖。3月27日,这笔6000元的生态补偿款购买的500公斤鱼苗被放入巢湖中。据悉这是安徽省首例由法院将生态修复款写进判决书,由渔政部门来执行的案件。(据3月29日《南方都市报》)

电鱼是被明令禁止的非法行为,此种行为不仅会对鱼类造成毁灭性伤害,破坏渔业生态环境,还潜藏着巨大的风险,会误伤他人诱发伤亡事件。而且,涉案人魏某还是在禁渔期非法捕鱼,乃是公然违反禁渔令,亦需依法予以处罚。按照此前的做法,此类犯罪多数都面临拘役或者罚款,鉴于魏某的认罪态度较好,罪行较轻,经过说服教育,自愿缴纳生态修复款,可以通过放养鱼苗的形式提供长远的生态修复。

魏某非法捕鱼1.6公斤,却被罚款5000元,并缴纳6000元生态修复款,单从处罚额度来看,比例非常悬殊,可谓属于重罚。对于魏某而言,如此太得不偿失,也会因此牢记教训,不敢再犯了。而对于环境保护来讲,通过缴纳生态修复款的方式,也符合谁破坏谁负责的原则,有利于恢复环境。而且,此案也会产生警示效应和教育作用,让公众看到非法捕鱼的法律代价,并认识到生态修复的重要性,加强环境保护意识。

可见,“偷鱼罚放鱼”生态修复属于创新执法模式,打破了以往“以罚代管”的做法,改变了执法部门的执法模式,不再陷入“罚款经济”的执法陷阱,能够更好的发挥执法效力,加强法律宣传普及工作。而且,生态修复款用于恢复被破坏的环境,乃是将该项罚款专款专用,目的性明确,避免罚款被挪用、瓜分。又能产生教育效果,让被罚者看到生态补偿费用之大,从而树立起对环境保护的敬畏心。

环境被污染、破坏的成本很低,可要恢复的成本就非常昂贵了。2014年江苏南京启动了一项生态修复工程,准备对一批土地进行生态修复,据测算100亩土地的修复资金,就高达1000万元。而且,如果让污染土地真正恢复原样,需要10年多的时间。可见,环境一旦遭到污染、破坏,不仅要花费巨资修复,更要耗费漫长的时间,才能让环境复原,经济代价和时间成本都太大了,不管是政府还是社会、个人,都难以承受。

因此,不妨将生态修复执法模式全面推广开来,对污染、破坏环境的违法者,不仅要依法罚款、拘役,还要缴纳生态修复款,并由其亲力亲为从事环境修复工作。如此,既能解决生态修复资金来源问题,亦可令违法者亲身感受到环境修复的巨大成本,逐步在全社会普及生态修复概念,促进环境保护的发展。

编辑:李敏杰

关键词:修复 生态 执法

大熊猫宝宝在熊猫“幼儿园”里悠闲自得

大熊猫宝宝在熊猫“幼儿园”里悠闲自得 成都连续三天遥望高清版雪山

成都连续三天遥望高清版雪山 巴格达存放大选投票箱的仓库发生大火

巴格达存放大选投票箱的仓库发生大火 北京八达岭长城进入旅游旺季

北京八达岭长城进入旅游旺季 河北:“三夏”忙收麦

河北:“三夏”忙收麦 京张高铁张家口南站建设稳步推进

京张高铁张家口南站建设稳步推进 第五次包揽世界杯金牌 跳水“梦之队”“无敌不寂寞”

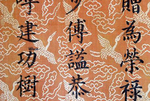

第五次包揽世界杯金牌 跳水“梦之队”“无敌不寂寞” 河北南宫发现明成化年间七彩圣旨

河北南宫发现明成化年间七彩圣旨

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅