首页>书画·现场>讯息讯息

120岁的潘天寿给我们留下了什么?

在艺术的殿堂里,像在科学的殿堂里一样,居住着三类人:一类人为了面包而艺术,我们一般称之为“工匠”;一类人为了心灵而艺术,我们经常称之为文人画;还有一类人,不是面包的问题,也不是心灵的问题,他们处在特殊的时代,特别是改朝换代、天崩地裂的时代,他们怀着一种强烈的抱负,用艺术表达一种文化取向。

“这种艺术家非常特殊,我认为潘天寿就是这么一位特殊的艺术家。”以上是中国美术学院教授范景中对艺术家的总结以及对潘天寿的判断。

20世纪近现代中国画四大家之一,这是以往大部分人对潘天寿最直接也最典型的了解。

而今,一场大展、一场研讨会,几乎刷新了所有人对这位艺术家的总体认知,潘天寿已经不再仅仅局限于“艺术”,而是提升到了一个关乎民族文化自信的高度之上。事实证明,在今天重提潘天寿,恰到好处。

那么为何是在当下?潘天寿之于当下又有怎样的意义呢?或许这正是在潘天寿诞辰120周年之际,值得纪念的意义。

与时代扭合在一起的人生

看了吴为山为潘天寿刻的雕像,很多人都说潘天寿不像一位艺术家,更像一位民国的知识分子;也有人说,如果他去参军,一定是个好将军。

谁说不是呢?很多人只了解他是一位画家,其实对潘天寿自己来说,他是一个真正的教育家。而我们还可以认为,他之所以是教育家,是因为他是一个想要救国的知识分子。

“无论是章太炎、蔡元培,还是潘天寿、黄宾虹,他们非常多的都是从中国所谓的旧学问,也就是从那个所谓前现代的学习体系中造就出来的。”中国美术学院副院长高士明认为,潘天寿拥有百年前学人们“进可以推动社会革命,退可以治百世之学”的情怀和人格,并在他身上体现的淋漓尽致。

在潘公凯眼里,父亲潘天寿是一个非常严肃的知识分子:“潘天寿小时候读私塾,打下了国学底子,少年时代就考上了杭州第一师范学校,是当时江南文科的最高学府。那里集中了夏丏尊、李叔同、经亨颐、刘大柏等一大批文化名人,是一个传播西方现代文明的重要据点,我们现在把他们称之为民族主义教育家,他们大多留学日本和欧洲,把西方最新的启蒙思想和科学观念都传输进来,主要课程包括哲学、电学、数学、化学等,所以潘天寿是受过正规新式学校教育的知识分子。”

由此可见,潘天寿的知识结果主要来自两方面,一是传统私塾带给他的传统文化根底,二是杭州第一师范学校带给他的现代知识结构。

所以他是一个形象思维和逻辑思维都很发达的人。这似乎是一百年前文人志士身上的共同特征,他们都有着同样的理想,那就是救国,一部分选择投身革命,一部分选择教育救国,而潘天寿,属于后者。

选择后者,潘天寿是经过深思熟虑的。“他说自己没有干事之才。”潘公凯说,潘天寿知道自己不适合搞政治,说话也很木讷,不适合搞革命,想来想去还是选择了画画、教书这样的路子。尤其是受到经亨颐这一代人很重要的思想影响叫作“教育救国”,知识分子把教育救国当成是最为根本的救国方式。这就是20世纪20、30年代知识分子的真诚和可爱。

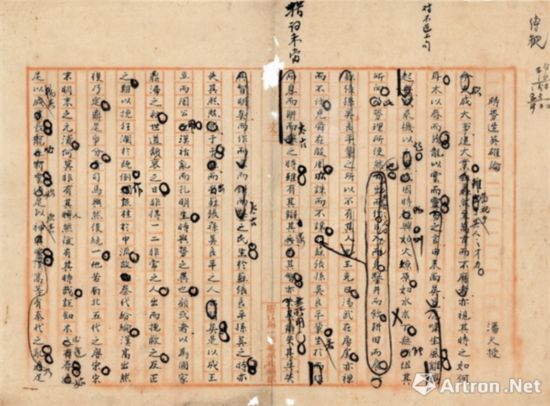

1917年 潘天寿「浙江一师」时期作文《时势造英雄论》手稿

同时,潘天寿又是跟时代语境紧紧扭合在一起的人,而且从他的孩童时期就已经开始。他虽然生长在沿海偏僻的乡下,那里却是基督教进入比较早的一片土地。

“宁波一带教会跟老百姓相处的并不好,竟然爆发农民的武装起义,武装起义的首领正是潘天寿父亲的同榜秀才。这批武装的农民在被剿灭之前,经过潘天寿的家乡,潘天寿的父亲就以个人明义请这批造反英雄吃饭,几百人人声鼎沸,而正值潘天寿的母亲做月子。母亲因为受到惊吓而去世,父亲也差点因此被清政府处罚。”潘公凯讲述潘天寿从小的经历。

于是,在潘天寿7岁时,就遭遇了东西方文化冲突带来的直接影响,一个孩子就这样被拖进了时代语境之中。所以这一个人的一生,始终在关注着中西方文化之间的关系。

作为潘天寿的家庭成员,潘公凯直接目睹了父亲在文革前后的经历:“我感受最深的就是他的人生态度和人生底色,这是潘天寿成为潘天寿的最重要的因素。”

潘天寿的生活非常朴素,非常简单,他一辈子都像一个农民那样生活着:吃的东西很简单,就是马路边上小摊上卖的烧饼油条。中饭、晚饭喜欢吃炒年糕,炒豆。现在餐馆里还有卖的紫云英炒年糕他觉得是最好吃的。他每天早晨起来都会扫院子。

1959年 潘天寿院长在大会上讲话

潘公凯回忆,父亲在担任浙江美术学院院长期间,学校分配给他一辆小汽车,司机等着他,但他从来都不用,觉得坐校车不舒服,不自然,他也不是节约,也不是装腔作势,他觉得没必要。他喜欢走路,远一点的地方就坐公共汽车。

外表的朴素、谦和,但内心却很强悍、坚强,这让潘天寿的情绪并不轻易外露。“虽然他的一生非常坎坷,他的经历和挫折也有很多,压力非常大,但是回到家里却从来都是一句话都不说。有再大的压力他都顶着,顶不住也不抱怨,这一点我感受很深。所以我们家从来没有人高嗓门说话,我的父亲和母亲从来不脸红,从来不吵架。”潘公凯说,潘天寿性格粗狂、朴实又强悍,但非常幸运的是,他又有非常敏锐的感性,对美的敏锐、对形式的敏锐,所以他可以成为一个好的艺术家。

1965年潘天寿在杭州景云村寓所止止室作画

作为艺术家,潘天寿不会因为一己趣味、偏见和私心去挟制艺术史

这样的幸运带给潘天寿最为直接的就是对于绘画的感知力。在艺术创作上,范景中认为,潘天寿显然不是一个形式主义画家,但他在形式方面却极其敏感,极其倾心勘磨,好像是天命授之,又好像是本能所使,形式在他手里,总是高华灿烂,又总是负载了崭新的意义。

“我们从他的形式中能够看到八大、石涛甚至于浙派画家的光彩,有时他的用笔比他们更加雄健更加豪放。可让人神奇的是,他的画面却给人以一种毫不松懈的感觉,同时又有一种细腻的历史感以一种大气深阔的气象磅礴开来。潘天寿决不是在传统中小修小补,而是要继往圣之绝学,开后来之精识。”范景中把潘天寿归为士人画家。

范景中说,从他早期的画中看到吴昌硕、郑板桥、八大乃至宋代画院画家的身影,却又不同于前辈。潘天寿是一位追溯中国传统的杰出画家,他不会因为一己趣味、偏见和私心去挟制艺术史。从这一点看来,潘天寿的胸怀博大、精深。

美术史上说,潘天寿学吴不泥吴,吴昌硕感叹:“阿寿学我最像,跳开去又离开我最远,大器也。”

松梅群鸽图卷

潘天寿 雄视图 中国画(指墨) 347.3×143cm 1960年代

而从潘天寿后期的作品中,能够明显的看到构图、线条和外来艺术的痕迹。范景中认为,虽然潘天寿提出要与西方拉开距离,但实际上他绝不排斥向西方学习,他的构图和线条都有来自西方的艺术观念。

“潘天寿艺术的意义远不止于一些形式上的问题,他不会满足那种游戏遣兴的‘文人画’,他怀有更高的目标:将道德的力量与艺术的质量联系在一起。纵观潘天寿的艺术观念和他的创作活动,我认为,他始终把个人道德修养放在一个比社会伦理更高的位置之上,这正是儒家士人的精义所在。因而,也想借此表达一个自己酝酿已久的观念:潘天寿是学者画家,更是士人画家;就学者画家而言,他是现代的,学院派的,因而也是世界性的,他的画面有种神奇的秩序,就像宇宙论者探索先验的和谐那样,他探索了外延之外的存在;但就士人画家而言,是我更强调的,他不仅用艺术去表达‘天地有正气,杂然赋流形’,而且他本身就充满了浩然正气。”范景中说。

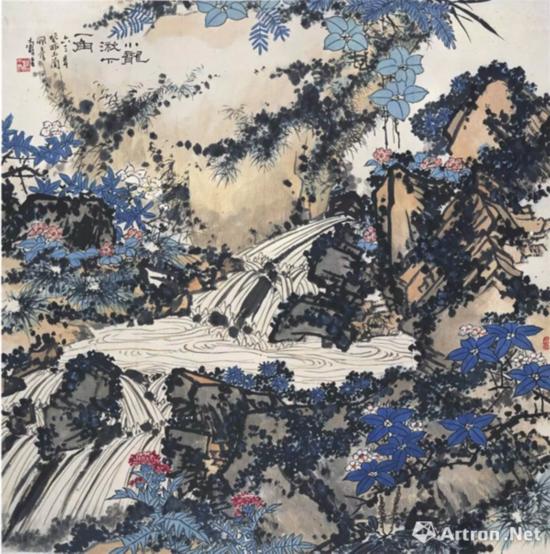

潘天寿 小龙湫下一角图 中国画 107.8×107.5cm 1963

似乎正是这种浩然正气,才让“神奇的秩序”使然,所以,潘天寿的绘画完全不同于传统文人画的纤弱,也不流于海派绘画的浮艳,被称作是“强其骨”和“一味霸悍”。在这次纪念大展之中,被学者们提及最多的一幅作品是一幅尺寸并不太大的《小龙湫下一角》,皆认为是潘天寿最完美的艺术表达,将山水与花鸟合二为一,画面繁茂却笔笔清晰,又不杂乱。

众所周知,作为艺术家的潘天寿,是坚持传统的代表。就如刚刚谈及,他一生都在关注着中西方文化之间的关系,而这也让他的一生充满争议。就像我们如今在展览中所看到的那些存世不多的巨幅画作,都是潘天寿为中国画据理力争的结果。他觉得这不是他的个人问题,而是一个画种的问题,是中国民族文化传承的问题。

新中国建立以后,在新的文艺政策之下,有一种论调是认为中国画就是画点儿花花草草、山山水水,好像不能直接表现工农兵的生活,觉得中国画不能画大画,只是几个朋友坐在一起自娱自乐的事情,认为中国画迟早是要被淘汰的,西画会代替中国画。

于是就有了针对中国画“不能反映现实,不能作大画,没有世界性”的问题。1957年,耿直而激进的潘天寿发表了“谁说中国画必须淘汰”的表述。

“潘天寿先生说,东方绘画之基础在哲理,西方绘画之基础在科学。因此,中西绘画各有自己的体系和发展规律。”作为潘天寿先生的高徒,当代花鸟画代表画家张立辰这样回忆潘天寿先生的观点,这就形成了他至今最常被人提及的“两峰论”:应该让中国艺术与西方艺术拉开距离,当然并不是完全拒绝西方,中国文化与西方文化分别是两个世界高峰,中国艺术是世界性的。

有人认为,潘天寿在20世纪艺术教育方面起到的作品比绘画的价值还大

如今,在20世纪四位中国画大家里,潘天寿现存的作品是数量最少的。而这很大一部分原因在于,潘天寿几十年里将自己的大部分精力都投入到了艺术教育中。也有不少专家认为,潘天寿在20世纪艺术教育方面起到的作品比绘画的价值还大。

这从他的个人经历中就能窥出一二,早年在师范学院毕业之后,潘天寿就到小学和中学读书,后来到上海艺专,然后又跟人一起创办新华艺专,再后来就到杭州的国立艺专,他似乎从来没有间断过教书。

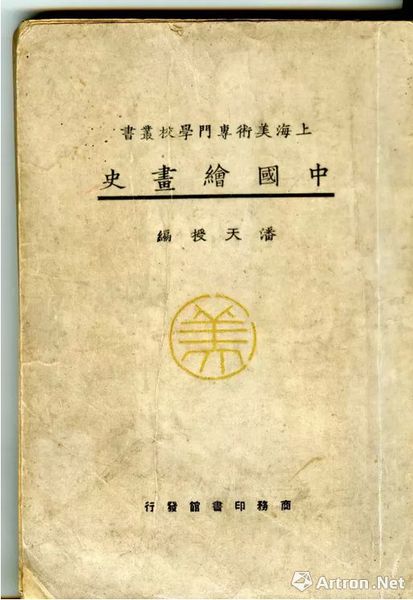

1926年 潘天寿所编《中国绘画史》

在教学过程中,潘天寿思考最多的就是中国美术教育怎么走向现代。在上海期间,他已经在思考如何筹建中国画专业的各种课程,他为此写了《中国绘画史》,至今已经快一百年了,依然是美术史教育的特别有意义的书。当然他不仅教画画,诗词篆刻书法他都教,他还写了《中国书法史》,只是在文革期间被毁,没有留下来。

如果非要列举潘天寿对于中国艺术教育的几大重要贡献,那么至少要数出这么几项:在重庆创办了中国画系,在中国画系里将人物、花鸟、山水分科,改变中国画系的素描基础教学。

中国艺术研究院研究员杭春晓统计了一组数据,在林风眠担任杭州国立艺专校长期间,1930年代和1940年代,绘画系的油画与国画课程比例分别为20:4和24:9。

由此可见中国画传统在民国时期是被忽视的,其实在20世纪20年代之后,无论是北平艺专还是南方的国立艺专、上海艺专,在学校的教学课程设置和教学方法都是从欧洲引进的,就像国立艺专是直接参照了巴黎高等美院的教学机制,这个是20世纪一个非常重要的美术教育方面的一个大进步和成果。但是有一个偏颇,那就是对于中国画的忽视。

中国画只是成为了绘画系中的一门课程,也就是学生们在学习素描、水分、油画、雕塑的同时也会学一门国画。这样的背景之下,就使得中国画这样的专业成为教学辅助的内容,中国画专业得不到延续和深入。潘天寿对此一直很焦虑中国画的传统会中断。抗战时期,北平已转和杭州艺专合并,内迁重庆。潘天寿开始当校长,在这个时期他把中国画系正式建立起来,从那只有,中国画系的课程就趋向完整,这对于20世纪的中国画教学来说是一个非常重要的影响。只不过当时因为条件有限,主要讲课的老师就是以潘天寿和李苦禅等两三个老师为主。

潘天寿1961年给花鸟班上课

60年代初,潘天寿又意识到一个问题,那就是学校里虽然设立了国画系,但是都以画人物为主,在教学中,山水花鸟的出现只是作为人物画的背景和衬托出现。那时候画画主要是画工人或者老农民,老农民后面得有点儿山,脚边上得有棵草,潘天寿认为这是一个挺大的问题:如果把山水和花鸟都变成背景,实际上它们是不能得到独立发展的,也就无法形成独立的学科。所以潘天寿当时就提出来要再中国画系里将人物、山水、花鸟三个专业要分开,他将这样的提议写好跟文化部谈,幸亏有老先生的赞成,得以分科成功。

在具体教学层面,潘天寿主张中国画系的素描教学不能以西方素描为基础。如今的中央美术学院教授、艺术家唐勇力也曾经在中国美术学院工作过15年,他常常听老先生们提及潘天寿关于素描的观点和看法,并至今影响着国内高校的中国画系基础教学。

“潘天寿先生认为对西洋素描要研究,不要停留在现在的看法上,高低年级要分阶段,低年级要画得准细致性,是打好扎实的捉形基础阶段,高年级要重节奏,要注重艺术表现,通过上述的这样的素描先生对素描的看法和梳理,我们不难看出西方的素描方法在中国画教学中是可以借鉴的,但是不要把西方的西洋素描,要结合中国画自身的造型特点,注重吸收西方西洋素描的调子,对素描有一个全面的认识,不同专业不同年级要有不同的侧重点。”唐勇力认为,这是潘天寿对素描和后辈在教学上的一个很大启示。

显然,无论是中国画的教育体系,还是“一味霸悍”的力作,亦或是顶天立地的人格,潘天寿留给后辈的远不止于此。借用高士明的话说:“20世纪是一个快镜头,这一百年,地覆天翻。从当年大家普遍认同的天不变、道亦不变,敢叫日月换新天再到翻天覆地慨而慷。如果真的放眼千年,我们跟潘老先生是同一条道路上的同行者。”中国的今天依然处在剧烈的变革之中,我们不断谈及中国传统,如何在上一辈人的基础上前行,这是今天纪念潘天寿的用意所在。

编辑:杨岚

关键词:潘天 天寿 中国画 ,潘 艺术

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅