首页>书画·现场>讯息讯息

洗尽铅华见本色 ——读朱豹卿先生

浙江人民美术出版社新推出的《名师大家画稿精选》第一辑选了三位大家,其中黄宾虹、潘天寿广为人知,而另一位朱豹卿先生可能对不少人还是一个陌生的名字——事实上,这位2011年81周岁时才首次举办个展的老人,当时除了极少的浙江圈内人士,也几无人听说其名,而展览时他已重病无法参加,后即溘然长逝。

对于有着高逸简净笔墨的豹翁,不少人多以“画隐”名之,这当然可以,但细想其实也未必。朱豹卿先生在当下的意义在于,作为一个真正的中国知识分子,如何阴差阳错地通过绘画这一渠道安放自己的生命与文化所寄,因其真诚地面对自己的内心,不为这个时代的虚浮之风所左右,不为功利的种种噪音所迷惑,最后反而成就了自己。把豹翁作为一个普通的知识分子放在中国百年历史与社会文化的巨大转折中讨论或许会更有意义。从这一角度也正可以理解豹翁对待艺术的态度,比如在当下,衡量一位艺术家的标准到底在哪里?画价?职位?名声?……所有这些,大多人当然是趋之若鹜的,然而也总有人弃之若敝屣,而且,如此决绝——比如豹翁。

是什么让他有着如此沉着的底色?

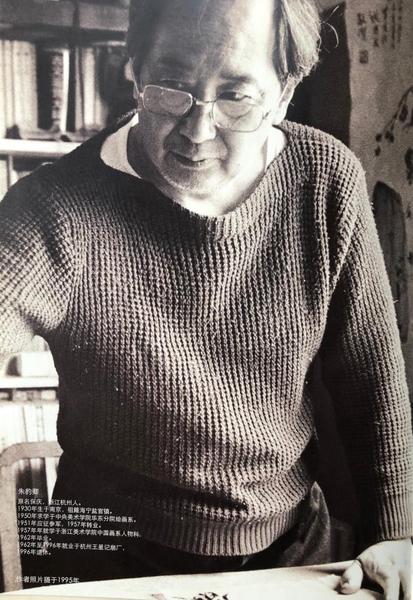

朱豹卿(1930-2011)

要写关于朱豹卿先生的文字,其实颇费踌躇,因为越是发自内心尊敬的人,越难动笔。

何况,我与朱豹卿先生压根就未见过面。所有的缘分都是因为王犁兄,那是四年前,王犁兄寄来豹翁的两本画册《豹卿写趣》《朱豹卿捐赠作品集》(中国美术学院出版社),一见心惊,一见如故,一见狂喜——而那时,豹翁已经辞世两年了。彼时简直感觉不可思议,且有一种深深的自责与惶恐:自己主编一份还算专业的艺术周刊,而有着如此高逸的笔墨境界的大家(当然是大家),居然此前从未听说,所谓“国有颜回而不知,深以为耻”!王犁兄其后解释说老人生前极其低调,不求闻达,豹翁生前名不出湖上,哪怕在杭州,除了他以往美院的同学和单位同事外,也鲜为人知。

王犁兄后来发来一篇追思豹翁的文章《宁静得可以听到天籁》,那大概是王犁兄所写的最好的一篇追思怀人的文章,读之唯有感动与遗憾,感动于王犁兄笔下的见性见情,却又遗憾于再也没有机会一访豹翁了。然而后来想想,这又有什么要紧呢?豹翁的笔墨与思索仍在,那么豹翁就仍在。豹翁作为一个个体,从中可以清晰地看到真正的中国知识分子面对时代与文化的巨大变动时发自内心的选择,对于中国文化流转的理解也实在是有剖析的必要,而其意义随着时间的推移会愈见光华。其后终于有机缘向豹翁的家人购藏豹翁的多幅晚年精品,花卉鱼虫与山水手卷均有,我不知道别人的感受是什么。于我而言,拥有豹翁画作的个人感受,那一瞬间就是——与拥有八大山人与白石翁的画作几乎是可以平视的:读其一笔一画,苍茫迷离,洗尽铅华,老笔纷披,精纯朴拙,而又直见本色,直入内心。一种巨大的幸福感顿时纷涌而来,有时几乎是狂喜,甚至有一种不太真实的感觉。没事翻出来看看,天地顿觉为之一宽,一种大自在之境,极是畅神,如豹翁所言:“画之至用在自由,这是她最高的妙用。书画之妙用在能营造一个安身立命的精神园地,一个灵魂安息的港湾,一个真正自由的天地。‘画’爱这种自由的快感,这种快感虽然短暂、虚幻,确也真实存在。这种自由的境界并不容易达到,但确实可能,始终成为人们心目中的向往。关键是怎样进入自由境界,一旦进入自由境界(自由状态)就实现了大解放、大解脱、大自在的巅峰状态。”

《幽馨》朱豹卿 2005年

一

对于豹翁,不少人多以“画隐”名之,这当然可以,后来细想想其实也未必,他只是遵从自己的内心罢了,他只是想自由体证生命罢了。隐与显,对他并非目的,之所以不欲于显,无非是社会时代的变化导致知者日稀,刻意参与反而会阻碍那种自由的天性,与其无意义的显与达,不如反求诸内心,倾听自己的本心,因为那样方可安顿好自己的心灵。我个人想,朱豹翁的意义在于,作为一个真正的中国知识分子,如何阴差阳错地通过绘画这一渠道安放自己的生命与文化所寄,因其真诚地面对自己的内心,不为这个时代的虚浮之风所左右,不为功利的种种噪音所迷惑,最后反而成就了自己。把豹翁作为一个普通的知识分子放在中国百年历史与社会文化的巨大转折中讨论或许会更有意义,包括被裹挟进的种种运动,包括面对东西方文化碰撞以及美术改造的环境下,如何遵从自己的本心,回归自己的内心。而且,也未必一定从艺术角度切入,如果从生命与文化传承的角度切入,从一个个体真正的生命本色与社会碰撞以及中国文化流转的深处去理解,或许更有意义。

所以从这一角度也正可以理解豹翁对待艺术的态度,比如在当下,衡量一位艺术家的标准到底在哪里?画价?职位?名声?……所有这些,大多人当然是趋之若鹜的,然而也总有人弃之若敝屣,而且,如此决绝——比如豹翁。

是什么让他有着如此沉着的底色?

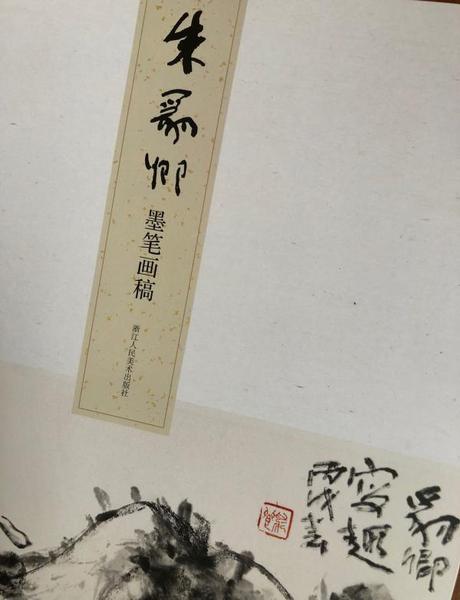

《名师大家画稿精选·朱豹卿墨笔画稿》, 浙江人民美术出版社2018年9月版

唯有从一个更大的人生与文化境界看,才可理解他如此态度的原因。这一点从黄宾虹、林散之等也同样见出这一态度,不过,林散之晚年比他似乎更幸运一些罢了。

这位八十一周岁(2011年)才在浙江美术馆举办个展的老人,在其展览举办时,已经从艺六十多年,除了极少的杭州圈内人士,几无人听说其名。而此时他已躺在病床上无法参加他自己的展览了,在展览举办四个月后,即溘然长逝。

《豹卿写趣》朱豹卿 2005年

天若再假豹翁十年,笔墨会到怎样的境界,那或许是一个更大的奇迹。然而豹翁还是走了,只留下那些极简的笔墨与同样极简的“冥思偶录”——那些画语真是字字珠玑,凝聚了豹翁一生对中国画与中国文化的深入骨髓的思考,比如:“‘画究竟是什么’‘为什么画画’这些不问之问,我以为是每一个画画的人都必须回答的问题。”“(中国画)这种绘画语言是举世无双的,也是她存在的特殊性。故中心是诗书画融合为一,诗书是画的两翼,其重要性如剑之利刃,这把剑最大的妙用就是‘自由’。”“画成了我的终身爱好是很奇怪的,不为什么就是喜欢,因为她带来了内心的愉快、满足、激情、慰藉,简直是人生的最高享受。没什么爱好可与之比较,美的享受是不能取代的、唯一的,她既空虚又实实在在。”

这些近似于自言自语的短句精准而有力,如其画境,其实足以回答朱豹卿先生对于当下大多所谓艺术家所追求的不屑一顾的原因所在。

画究竟是什么?中国画究竟是什么?

豹翁此一简单的追问,在当下看似喧闹的艺术界,其实大多人是无法真正回答的。中国画当然不仅仅是绘画,中国画不仅关乎中国文化,且直接关乎对人生与生命的理解。甚至可以说,与自由自在相通的中国诗书画(本来就是一体,也是不可切割的)其实正是中国人千百年来内心深处的精魂所系。是以豹翁这样的赤子不得不以近乎殉道者的精神对待之,唯其如此,方能不负其诚,不负中国文化。

以单纯的技术来理解中国画,从来就是南辕北辙的。

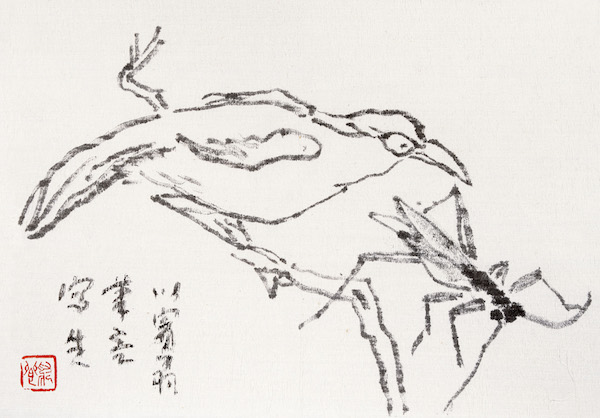

《寒鸟》朱豹卿 2007年 浙江美术馆藏

豹翁对此的理解应当也经历了一个过程。他早年考上美术学院,后来参加抗美援朝,复员后又到美术学院,毕业后在杭州王星记扇厂三十多年,历经各种运动,然而直到晚年退休以后,才真正放下一切,倾听自己的内心,回归自己的内心。

回顾豹翁从艺之路,会发现一个有趣的现象。

豹翁走的是一条往内走的路,越往内走,越见澄明之境,因而笔墨愈见本色。

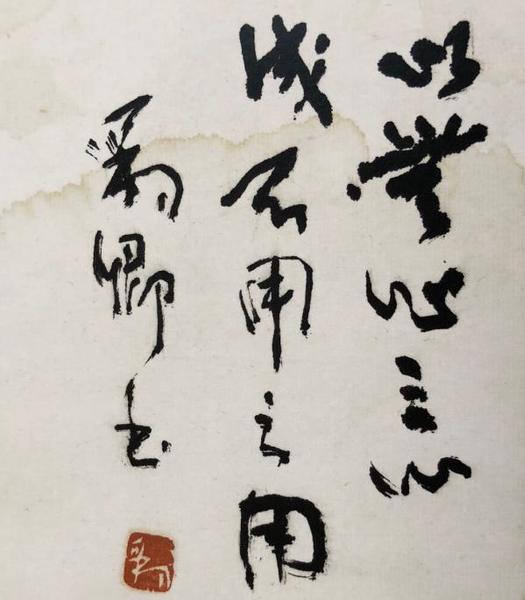

朱豹卿书法

往内走,这并不是偶然——与其天生的悟性与定力相关,也与他善于读书辨识相关。正因为天生禀赋太高,才气太高,故骨子里仍有狂狷孤傲绝俗之气,一般人不会入其法眼,故也懒得与之周旋,所谓“我自为我”“我与我周旋久,宁作我”——这当然是从中国文人的最高逸格而来。所谓“取法乎上,得之乎中;取法乎中,得之乎下”,豹翁要做的,竟然就是直接取法乎“最上品”了,无论是古木奇石、鱼虫鸦雀,率皆苍茫水墨,简而又简,不施一色,准确彻底地回归中国文人画的最核心处。这与他人生的大悟无疑有着极大的关系,而这也是白石翁晚年后悔“落入红花墨叶”中慨叹不已的事。

从社会角度看,豹翁后来近乎窘迫的人生遭际,也正可以看到纯正的中国文化在这几十年来传承时面临的巨大困境。然而,让人欣慰的是,那样精纯的一豆之光无论面对怎样的千磨万击,风吹雨打,却仍然一直微弱地坚持亮着。我相信,豹翁对于中国文人画的未来应如灯塔一般,必然大放光华,点亮启示一批后来者。

《晚晴》朱豹卿 2006年

二

豹翁的人生虽谓平淡,然而骨子里,其实近乎奇迹一般。

他在回忆求学经历时说:“走进西湖国立艺专是在1949年底,杭州解放后的第一个冬天。在杭州高级中学美术老师潘其鎏先生的鼓励下,我突然改变投考理工大学的初衷,决心去画画。今天想起来这个转折点还像梦一样,似乎还有点荒唐,因为我当时在画画上,并没有表示出什么艺术才能,至今我仍然认为我是平庸之辈,只不过是兴趣而已。我虽然在艺专只读了一年,但是过得很愉快。当时的艺专建在西湖孤山旧址,风景迷人,校内有着浓厚的艺术氛围,很多老师是著名的艺术家,完全是一座艺术殿堂。其实在这短短的一年中(1950年)只学了半年,下半年就全校停课,全体师生都参加到全国轰轰烈烈的土地改革运动当中去了。在艺专短暂的几个月时间里也留下了终生难忘的记忆,值得一提的是艺专学风很好。首先是主课(素描)教师苏天赐先生,是我学画的第一口奶,‘画不全是技法,而是审美’,‘先要学会看,而后学会画’。这种最初的教诲有着深远的影响,对我的帮助很大。到1950年底朝鲜战争爆发,我就在抗美援朝运动中参了军。”

彼时朱豹卿先生并未专门学习国画,而是一般的绘画专业(这与1950年学院把原来的国画、西画合并为绘画专业有关,一年后中央美院华东分院时期又成立彩墨画系),应当是素描、油画都得学习的。然而有意味的是,无论是中学美术老师潘其鎏,还是他喜爱的艺专老师苏天赐,都是林风眠先生的弟子。林风眠那种在东西方语境的对话中深刻领会中国文脉与内在审美的思想通过弟子对他无疑是有影响的。

1951年,朱豹卿(中)与宋忠元(左)、裘沙(右)

1963年浙江美院国画系毕业生与教师合影,潘天寿(前排左5),陆维钊(左6),朱豹卿(后排左5)

而在六年参军后(并未上过朝鲜前线,而是在沈阳空军地勤工作,我不知道这六年的从军生涯是不是会让他更想通过艺术接近生命的本质),直到1957年被通知允许大专参军的干部可凭志愿予以复学时,当时已27岁的朱豹卿决心从头学起。一个机遇是当时正逢美院开始实行分系分科制,美术教学也逐渐克服了极左那一套,被边缘化的潘天寿等重新回到了教学岗位,而朱豹卿选修的是国画系人物科。亲聆那些老先生的教诲,无论是潘天寿还是吴茀之、诸乐三等对其影响都是直接而深刻的,而其遗风则直接上绪吴昌硕、黄宾虹乃至青藤、八大等的影响。

这对豹翁确乎是幸运的。

《秋虫》朱豹卿 2005年

颇有意思的是,豹翁所学是国画系人物画科,然而彼时人物画的创作因服务于政治宣传的要求而融入了大量素描与西式元素,是即浙派写实人物一脉。想通过人物画接近一种自在的心性与本心无疑是困难的,或者说就是不可能的。毕业时访潘天寿先生的一番话对他后来转型写意花卉则是根本的动力:“豹翁拜访的那天,潘老疝气痛,用一根布带捆紧腰,坐在院子里休息。简单聊了几句后,豹翁问潘老未来人物画怎么发展。潘老想了想说,也想不出什么办法!豹翁感慨地说,连潘老这么有大智慧的人都想不出办法,那我们还走什么?”(见王犁《不求闻达,幽光远曳》)。而其后,分配到王星记扇厂,一门心思从事写意花卉的创作也因之成为顺理成章之事。

对于豹翁的写意花卉之路,豹翁的同事、画家钱小纯认为可分为三个阶段,略录如下:

“第一阶段,学习八大、齐白石等人的画风,一些造型用笔多取法八大、齐白石。第二个阶段,也看了很多书,也愿意接触很多新东西,所以他的画开始用色彩来表现,想大量吸收西方的东西,但似乎并未成功,又试图重新寻回属于自己的东西。第三个阶段,纯粹是看书,练笔头,完全脱离了齐白石和八大,往深处钻,钻得很深,笔墨功夫更深了。从造型上来说,他已经不是什么八大、齐白石,而是很平和地在寻找自己的语言。尽管他年纪这么大,他的每幅画都在寻找一种平和、宁静、甜美,心情已经不是那种很挣扎的状态。他丢掉了色彩,做了几个方面的结合,一个是传统的结合,是笔墨功夫上的结合;一个是自我创造,是个人心情、情绪的结合。”

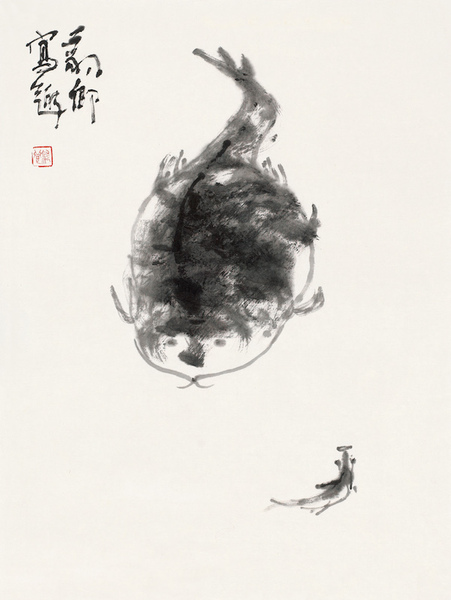

《对虾》朱豹卿 2005年

这些总结非常精炼,也是知人之论。从目前个人所见的豹翁画作来看,第一部分(包括学习国画时的人物画)的作品基本是在学习用笔的过程中,笔墨虽然灵动清新,但大多线条质量尚过于单薄,包括一些80年代中期的山水册页也是如此,用笔尚未真正扎得进去,中锋用笔并未成熟。钱小纯所言的第二部分作品未见过出版,我个人也未曾见过,但可以想象,也可以理解,豹翁当时经过多年的左冲右突,无论是此前为政治服务的宣传之作,还是取法西方绘画均已告失败,那么剩下的路便只有一条——回归内心,回归笔墨,在真正的中国风格与中国气派中求得突破。

颇有意思的是,这样一条路并非豹翁一个人在尝试,无论是比他年长的四川的石壶,抑或比他年轻些的了庐等人,或先或后都从中国文脉与笔墨中寻找自己的精神指归,并向前探索,试图以坚守传统自身为革新动力——这种探索因其与生命本性的相契而与美术被视为政治宣传服务工具的大环境相左。这些作品在官方美术机构举办的展览中甚至未见其踪,因为其追求决定了大多画家选择的几乎是隐居与不欲人知的方式——即便一些与时代风潮结合而闹出颇大动静的“新文人画家”,然而就美术界而言,他们仍然是极其边缘化的。

真正甘于隐居与淡泊的画家当然不多,然而他们深契中国文化的精魂,也更接近生命的本色,其画其作不少可归之于逸格。如白石翁所言:“夫画道者,本寂寞之道,其人要心境清逸,不慕名利,方可从事。”

可以说,在这样一条路上所走的也并不仅仅是画界中人。比如文学界的孙犁与汪曾祺,经历了种种运动与坎坷,尝试过各种先锋的文体与文本,最后所走的仍然是有着中国文脉的写作之路,或大味至淡,或寄情畅神,直见心性。

他们身上都承载着中国士人的正脉,又有一种真正的平民性,且见出士之性情与气骨,故而在某一非常时段看来,反而是与当时的历史与社会近乎疏离了,此即所谓“隐藏的历史”。然而他们却又是与人心、与中国文脉最近的,甚至可以说接近于中国文化中的一种永恒,且随着时间的推移,更见魅力与影响——我个人以为这几乎是不需要讨论的,也不是以炒作或人的意志为转移的。文化与艺术史上那些最可珍视的人与作品从来都与人心、真诚与性情相关,也从来不是那些拥有权力或资本者所能左右的。

故豹翁这样的画家对于当时喧闹的主题与主流画界(从中国书画史来看其实并非主流)采取的是一种敬而远之的方式。换言之,他们采取的是更走近自己的内心、去除外物与更接近一种永恒之境的方式。从表现题材而言,“去社会化”就成为一种必然——因为所经历的社会化到底是外在的、变动的、浮躁的,甚至,很多方面与自在之性和纯净内心是相左、相冲突的。

一个把真诚生动与内心自在视作最高要求的画家所选择的必然是如此,因为他们想要的不是那些外在的虚浮的东西,而需要一个人在宇宙中能安身立命的踏实之处——所谓自在、自由或自得,均是。换言之,他们所注重的是生命真正的圆满,是通过绘画这一渠道找到真正的自己——绘画说到底只是一个渠道或路径而已。

这其实需要一种极大的定力与耐力。

《清风》朱豹卿 1994年 浙江美术馆藏

读豹翁画作,个人以为真正的变化当注意1989年那一年,相比七八十年代笔性的单薄,那一年部分画作与题跋的笔性虽偶尔仍有弱处,然而也就在那一年,相比前期的部分作品已初现晚年的一些自在之相——我不知道是不是那一年中国的一些重大事件触动了豹翁,使得他更加偏离社会化而果断直接地走入自己的内心,抑或是豹翁经过世事的沉淀,在花甲之年终得心性初步的自在,走到人书俱老的一个关口?而中国画本来就是心相的呈现,唯其心境进入自在之境,笔下方能真正进入自在之境。

1989年以后,经过两三年的调整,豹翁的笔墨开始进入一种真正的自在与率性之境,这尤以1992年的《秋声》为代表。是作不过以数笔淡墨钩三石,浓墨枯笔略写一蟋蟀,笔愈简而味愈足,已见淳厚与大境。鄙以为,是作一出,则标志着豹翁之大格局即已初成。

而在2000年以后,豹翁画作更是进入一个率意浑融的境界,随着书法功力的精进与读书思考的深入,其笔墨愈近淳古简厚之风。

这一点尤可注意——随着对中国画思考与精研的深入,豹翁对于读书与书法愈加重视,甚至说画可以不画,而读书与书法则一日不可放弃。他的女儿朱缨曾回忆说,晚年的豹翁一直在吃中药,人已经很瘦了,整个人甚至站也站不牢,但即使这样还是要到书店里去看两三个小时的书,然后再买很多的书。

关于书法对于中国画的意义,豹翁有一句论述颇有意思:“‘书法’ 为何如此重要?不这样不可以吗?问得好!答案很简单:不可以又可以,可不可以只是相对的意义。对于中国画来说,书法是极其重要的,不可以缺少的,可以说就是中国画的‘命门’。因为书法有其独特的存在方式,但对于‘画’来说就不重要了,完全可以抛弃,方法是多样的,任何方法都可以完成一幅好画,唯独成不了中国画,如此而已。”

所以他后来进一步论述笔墨正是中国画的核心所在:“对于笔墨的重新认识,中国画以笔墨为最重要的中介(手段),古人云‘千古不易’,笔墨是不能抛弃和否定的。它之所以是中国画的本质所在,原因是它在中国画传达表现情意的渠道中的重要性。故笔墨不仅是一套固定的技法,所谓‘技法’这东西其实没有,简单地说就是文化,是汉文化中一颗璀璨的明珠。它浓缩并折射了全部的文化信息,像一张DNA的密码库,是一张人生的全息图。以技艺对待笔墨是永远不会学到笔墨的,只能成为一个可怜的匠人和艺人,是理解不了笔墨精髓的。因而说笔墨无法,其实也没有什么法。”

《菊》朱豹卿 2005 浙江美术馆藏

站在这样的文化立场上,豹翁终于痛陈年轻时所学的素描对中国画的危害:“素描问题,首先应该有个立场问题(立场决定观点和方法)。站在西画的立场,素描就是一切造型艺术的基础;站在中画的立场,素描这东西,就是一剂‘毒药’,不一定是件好事。我也是画过素描的,初学时吃的第一口奶汁,就是素描的观点和技法的影响,所以说是刻骨铭心的,很长时间我感谢它,也为它显示的‘美’而激动不已。后来随着对国画的逐步了解和深入,看法就有很大的改变,感到是‘中毒’,而这种毒素一旦被接受,很难排除,阻碍对传统绘画的学习。这是因为中西文化系统不同,观赏的审美心理取向不同,因而方法手段各异,完全是两个不同的途径。无数的事实都已证明了素描训练对中国传统绘画的有害性,应该重新认识,不能盲从,更应该自觉地去做‘排毒’的功夫。”

走过弯路的豹翁对此是十分清醒的,可惜的是,中国画教育的这些毒素一直蓬勃地存在着,且至今尚未看到有真正改变的迹象。所以,当下中国画的核心问题仍是是否遵从内心与文化立场的问题。

了悟这一切的豹翁在八旬以后,一些作品已近乎化境,尤其是随着他读书的广博与对黄宾虹、徐生翁、弘一书法以及唐以前摩崖碑刻书法取法的深入与消化,笔墨渐入苍茫之境,笔线方圆结合,在花卉写意中将宾翁的宿墨法、焦墨法与淡墨、渴笔乃至水韵神奇地融为一体,了无痕迹,浓淡枯湿尽皆自然,寓苍莽于平淡之中,在笔墨的深度与浑厚、简约的把控上,推进了一大步,形成自己独有的风格——对求简而直见心性的中国写意笔墨而言,这实在可以说是了不起的一步。

《豹翁写生》朱豹卿 2005年

画到这一步,可以说怎么画都是好的,而绘画的题材聚焦于写意花鸟,因而更见其精纯处。古木系列、鱼蛙系列、秋虫系列、鸟雀系列以及各种花卉的出现,其画越“无意于画”而越近于中国画的画道,到最后,看得出老人已完全画人合一,故完全无视当下热闹的一切,近乎孤独地存在,以自己的体认领悟中国画与人生的一切。

《鱼》朱豹卿 2005年 浙江美术馆藏

于我而言,豹翁所有晚年画作几乎是清一色地喜欢,然而多翻多读,其中更有一种大悲之意。游鱼借鉴八大,虽未白眼向天,然而能见出静谧与温情;鲤鱼出水借鉴民间木雕,民间的朴拙与文人笔墨的精纯天然合一,几有奇境在;鳜鱼的鱼鳞用墨老辣率意,看似不经意,却极得其神,宛然似可手触;《秋声》系列画虫之作几近化境,比之白石翁,更有一种孤绝之意,而古木或树干,几乎近于夹缝中生长了——包括那些老梅与丛兰,简笔苍然,率意点染,如逆境中而终得自在之性,夜深人静时读之,往往人生大悲与人间小温兼而有之。

《秋声》朱豹卿2005年

朱豹卿山水写生画稿

三

现在想来,豹翁所走的其实是与一般画家完全相反的道路,而其要点则在于倾听自己的内心,保持内心的那片净土——比如早年对于宣传类人物画的放弃看似平常,其实深处正见出真正的中国文人对于工具化与利用化的断然放弃,而根源处即在于中国写意的自由精神与对奴性的彻底决绝。

而在晚年,豹翁对于市场化的警觉与基本放弃,也正见出对于被资本利用而工具化的放弃。

所有这些放弃与选择的原则正在于——是不是适性与见出内心的大自在,是不是自己可以做自己的主人?如不是,则决不可惜,断然放弃。此意即豹翁晚年以简而率性的书法所书的对联:“莲花不着水,日月无住空。”

晚年朱豹卿

豹翁在当下的存在是一面镜子,一方面时时警醒自己——得真诚面对一切,听得见自己的本心,遵从于自己的本心。另一方面,也让人且悲且喜。悲的原因并不在于豹翁,我以为豹翁对于他身后的一切,无论是寂寞还是其他都是看得淡的,也是超然的。之所以说悲——在于豹翁的存在映衬出世间纷纷扰扰的小与伪,看得到没有自己定力而为奴者为工具者的可悲之处,而豹翁的存在也让人看到这百年来中国文化流转时面临的种种艰难与仄逼(当然,相比历次运动中受到摧残的知识分子,豹翁还算是幸运的);而喜则在于,豹翁晚年在浙江这片极具文脉的土地上并未被淹没——无论是同辈友人的相知相惜,还是年轻一辈对于豹翁不遗余力的发掘,包括王犁、陈纬、王林海、吕建林等——他们所面对的其实也并不仅仅是豹翁,而是一种文脉的流转与中国士之性灵的寄意所在,因为骨子里文化基因的亲近,因为天生的性情仍在,故而面对真正的文脉所在,必然取一种真诚与敬重的态度,想来真是令人动容。

在我个人看来,这样发掘的意义其实超过了豹翁本身笔墨的意义,因为那是一种人心与文脉的传承与流转。这样的发掘让人看到,至少从六零后、七零后这一辈人开始,一种对中国文化与文脉的重新发现,有意无意间宣告了年轻一辈对中国文化真正的觉醒,并转为一种文化的自觉与实践。这正是推广豹翁的动力所在,也是一件功德之事。从这一角度而言,对于中国文化内在的巨大力量,实在是没有办法不自信的,这也恰如豹翁《冥思偶录》的开篇所言:“中西文化交流已有三四百年了,从甲午之战算起也有百余年,从固守国粹到反传统,再到反思传统,尽管出现了许多混乱和曲折,但没有必要忧虑和恐慌,一切都很正常,相反这一切是再生的现象,高潮就要涌现。”

“不易斋”

我是相信这句话的,就像我十多岁时读沈从文、汪曾祺的作品即相信他们会被重新认识一般,豹翁当然也会被世人重新认识的。想起那个春雨时分的杭州,在王犁兄的陪同下一访豹翁的“不易斋”,朱缨女士搬出那么多豹翁的画作,一张一张小心翼翼地翻看;听朱缨平常地闲话豹翁的那些往事,手触其纸,满纸苍茫朴茂,满纸自在与清气。有一瞬间,我甚至有一种感觉,豹翁似乎仍在“不易斋”中,系着围裙,平易眯缝着眼,笑笑地,在镜片后面看着我们。

丁酉中秋后数日于云间三柳书屋

编辑:杨岚

关键词:朱豹卿 笔墨 中国 洗尽铅华见本色

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅