首页>书画>画界杂志>2020年第三期

象外之象—新朦胧主义专题展

无-题(收藏级喷墨打印)120×180cm-2015年-黄晓亮

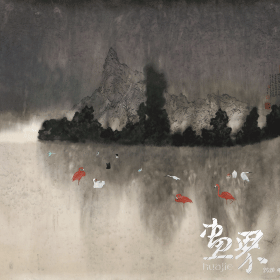

不如不去图-120×145cm-2013年-林于思

仲夏夜之梦-122×122cm-2015年-林于思

2020年4月18日,由湖州市文化广电旅游局主办、湖州市美术馆承办,由中国美术馆副研究馆员魏祥奇担纲策展人的“象外之象—新朦胧主义专题展”,在浙江省湖州市美术馆对公众开放。展览展出了黄晓亮、林于思、邱世华、田卫、王冬龄、王舒野、王天德、王永学、魏久捷、吴强、杨勋、杨迎生、叶剑青、曾健勇、张诠、朱建忠、朱岚共17位艺术家的52件作品。展览得到了东京画廊+BTAP、中国当代水墨年鉴等艺术机构和艺术家工作室的支持。

策展人介绍,“新朦胧主义”的艺术思想发起于2013年,在中国、日本和韩国等多位艺术家和理论家的共同建构下,其概念的内涵和外延愈发深化,也愈发成为不同于西方当代艺术思想逻辑的新创见。“新朦胧主义”构建的是以中国、日本和韩国所共享的东方美学精神作为新艺术创作的基点—天地万物(山水树石草木)皆是由一气派生—是以超越性的感悟追求人(艺术家)的性灵的自由。不同于西方当代艺术描述和表现现实生活中人的欲望和困境,“新朦胧主义”是非历史主义的思想方式,其展望的是在全球化深刻影响的今天,一度被现代性压抑的本土文化和思想被重新激发和再生的论题。在这里,“新朦胧主义”是对现代性的修正,是对迷失在物质主义和消费文化中的人—充满焦虑和精神分裂—的唤醒,是浑沌中的光亮,是依稀的声音(纯真之心的召唤)。

什么是“新朦胧主义”?发起者之一、日本艺术评论家峰村敏明从理论上进行了梳理,他认为“印象主义”之后西方艺术理论否定了绘画的再现性,从而造成了绘画对象的缺失,导致抽象性艺术的确立,并最终出现了僵硬的形式主义的泛滥。如果想解除这场危机,就要重新思考恢复绘画对象的问题。但经历了“现代主义”运动之后,恢复后的绘画已经不能再像古典主义者那样描绘景物,而是要更具有“主体意识”:艺术家将自己的生命力注入到创作之中,形成主体(艺术家)和客体(被描绘的物象)相融不分的状态,但艺术家只有依赖于直觉,进入绘画语言的深处,才能使绘画艺术最终产生新的回响。不同的是,中国、日本和韩国的很多艺术家发现,传统的绘画思想中,尤其是山水画,恰隐含着主观性和客观性的巧妙融合,他们可以在传统的绘画主题和母题中,运用新的绘画语言形式进行新的解析,生成新的创作。在这里需要提醒的是,峰村敏明指出“新朦胧主义”中的“朦胧”是一种高境界的“情调”,与中国传统画学理论中的“气韵”相近相通;“朦胧”不是画面图像层面的朦胧,而是多重性感知的重叠。之所以是中国、日本和韩国的艺术家和理论家提出“新朦胧主义”,就在于“朦胧”事实上是中国、日本和韩国传统美学思想的重要特征。相较于峰村敏明的直觉性经验,中国艺术批评家皮道坚更看到“新朦胧主义”的提出,与“亚洲的时代”命题的相关性,指出这是东方文化在西方文化和全球化压力下的积极反应,是超越了文化本质主义的新的文化概念。同为发起者之一、常年工作于日本镰仓的中国艺术家王舒野,认为发起“新朦胧主义”的初衷,就是希望促进—与西方现代艺术根本上相异而又互补的—东方的或者是中国的当代艺术的发展。

显然,“新朦胧主义”概念的提出,发生在中国跃升为世界第二大经济体的历史语境之下,中国、日本和韩国在经济领域的紧密联系,给予了彼此之间在文化领域更深入和广泛交流的新机遇。“新朦胧主义”就是在中国传统画学思想的质地中,在融合了中国、日本和韩国接纳西方现代艺术和当代艺术理论和实践经验的基础上,生长出来的新果实。经过近七年的理论酝酿和发酵,多位研究者认为“新朦胧主义”的提出有着艺术史的依据,那就是源于中国和日本的东方的文化和艺术,就曾深深影响了西方“印象主义”艺术的发展。在某种意义上而言,“印象主义”与“新朦胧主义”之间,在创作意识上有着相通之处。不过,“印象主义”接续的是西方风景画的图像谱系,而“新朦胧主义”接应的是中国山水画的思想谱系。在这里,“新朦胧主义”激活的是“印象主义”绘画中的光感和空气感:物体的形态浮动起来,固有的轮廓和色彩相互渗透,这种“观看”离开了视觉的表象,使“绘画”(笔触)脱离了图像而显现为独立的语言形态。应该说,在绘画上,“新朦胧主义”接受西方“印象主义”的启发,还有后来马克·罗斯科、格哈德·里希特等绘画艺术家的影响。但“新朦胧主义”并不是复制中国传统山水画的图式和笔墨系统,而是在重新审视西方现代艺术和当代艺术的思想和观念后获得的新经验,实现绘画语言形态的新变。不仅如此,在理论阐释上,“新朦胧主义”致力于从东亚传统的语言(文字)和修辞方式展开新的、不同于西方当代艺术理论的新的叙述。以至于,在接受西方当代艺术理论和实践影响的中国当代艺术家看来,“新朦胧主义”在语言和观念上皆有悖于全球化的潮流;而在谨守中国传统绘画笔墨和图式的创作者看来,“新朦胧主义”在语言和观念上又迥然有异。此次展览中的作品,既展现了“新朦胧主义”的理想之作,亦展现了与“新朦胧主义”同行者的不同语言和视觉维度的佳构。贯穿于这些作品之中的,皆是对中国传统美学精神的创作性转换,无论是空静、虚淡,还是雄强、崇高,皆极富有空间的张力:这些作品更像是连续性的点,构成“新朦胧主义”概念空间的核心与边缘。

旭日出幽谷(绢本水墨设色)200×88cm-2015年-吴强

乱书-苏轼水调歌头赤壁怀古(纸本水墨)248×129cm×4-2016年-王冬龄

策展人魏祥奇论“朦胧”的历史语境:

2013年底东京画廊+BTAP举办了“新朦胧主义”第一回展,王舒野和峰村敏明先生都撰写了文章,讨论“新朦胧主义”观念的内涵和外延:王舒野将“朦胧”与中国传统道家的“虚”、佛家的“无常”和“性空”思想进行并置,指出“自然”和“无为”是自我超越的基本,而朦胧的、“不确定性的视觉表现”能够弥合人与自然的情感和精神差异。峰村敏明则认为“朦胧体”绘画中存在一种语言的“情调”,“作为绘画的朦胧”远重要于“作为图像的朦胧”,因为唤起“绘画语言本身的朦胧性”,即通过笔触显现绘画的生命意象,是摆脱既有“再现性”绘画程式的有效方式,从而获得一种“直觉把握的知性体验”,也正是通过这种进入绘画语言深处的体验,主体与客体的融合这一艺术理想才能产生新的回响。日本明治时代(1868—1912年)由冈仓天心倡导,以菱田春草和横山大观为代表的新日本画家发明的“朦胧体”绘画,似乎是受到欧洲印象派和中国水墨画的启发,“干脆取消一切轮廓线,只通过色彩的重叠来表现人物的立体感”,其中部分作品明显是西方绘画和日本画的“生硬折衷”。峰村敏明将明治时代的“朦胧体”与田畑幸人对当代艺术创作语言和观念的思考“新朦胧主义”对应起来,指出一种可被称之为“情调”的感觉会在笔触的形态变化中生长起来,笔触不属于画面上被表现的内容(物象),而是属于绘画语言行动的发出者(即画家本人),笔触作为一种“主体间性”的存在,与物象和画家之间保持着微妙的距离,“使画面上产生的现象一半与主观性相连,另一半又跟主观性干涉不到的客体保持一致”,而为绘画语言的主体间性提供保证和注入活力的不是其它,正是这种“被画笔隔开又经画笔联通的微妙距离”。换而言之,“新朦胧主义”就是要求“笔触”既避免自身被客体化,也要克服画家主观性的干涉,而明治时代的“朦胧体”仅仅是排除了轮廓线而故意把画面弄得模糊不清,基本还是停留在“朦胧的图像”上,因此并不是理想的新绘画,还存在着“决定性的缺陷”。“新朦胧主义”就是要唤起一种超越画面物理和主观情绪的“精神性”“空”和“间”。

自中国绘画传入日本一直到明治时代的“脱亚入欧”洪流,日本的水墨画一直在延续中国画理论的谱系,在明治末期以冈仓天心为精神领袖,以横山大观、菱田春草为代表发起的“新日本画运动”,所开创的“朦胧体”画法极大拓展了新的日本绘画的形态。

听-山(布面油彩)60×50cm×12-2015年-叶剑青

事实上,在巫鸿等研究者看来,中国山水画中一直存在着构建“仙山”的视觉意象,山水画中的“气”在汉代以前被理解成宇宙及人体内在生力的一种抽象哲学概念,汉代人则更希望将此种观念解释得更为生动有形。

郭熙在《林泉高致》中指出,山水画最为重要的一个特质,即图像不应是视觉经验的直接记录,而应综合艺术家从不同角度、距离、时间观察山水各方面的经验,因为任何的物质性存在都是暂时的,都不可能真正达到精神上的升华。郭熙提出再造过程意在创造出一个有机整体的“活”山,与人类相似,此山由不同的部分组成,甚至具有感官和意识。郭熙的绘画观念是对五代和两宋山水画最准确的阐释,“云烟”是为山水的“神采”,因此我们在马远、夏圭和梁楷等人的作品中得到更清晰的印证,当然这与“仙山”的传统信仰有关,但是“朦胧”、“空灵”、“隐晦”作为表达这种复杂思想和情感的“视觉样式”被构建和承袭开来,成为不同风格类型山水画创作遵循的“法则”,赋予山水画内在的生命和力量。这种认识在元明清时期至今的山水画创作中仍是最神秘而富有魅力的内容,尽管我们在不同时期使用不同的角度去重新认识山水画的“真”,但是从未曾驱离和扫除淡墨晕染的“朦胧”的“云气”在山水画空间结构中的位置。伴随着南宋政权的衰落,马远、夏圭的绘画风格也在元政权的冲击下丧失了与皇室渊源带来的权威,在元代蒙古人统治的时代,宫廷豢养的画家群体失去了赖以生存的环境,一种新的绘画风格伴随着文人画家的崛起而兴盛起来。同时期一些寺院中僧人画家的绘画风格与文人画家有较多近似之处,都有意避开了宫廷职业画家的语言风格,将绘画视作一种“笔墨寄兴”的方式,尤其是注重借用传统书法的用笔方式,形成“书画同源”、“不求形似”的新画风,变五代和两宋时期“图绘性”的山水画为“反图绘”的“书写性”的山水,墨辅之以笔表现出丰富的“笔迹”,这些笔墨的痕迹成为视觉观看的中心而不再是郭熙所称赞的山水之“真”。毛笔点蘸墨和水在宣纸上留下的清晰而有力度的轮廓成为文人画家最热衷于讨论的兴奋点,由于过于讲究一种“书法性”用笔的介入,渲染和晕染的技法受到了漠视和批评,“真实”的山水让位于“抽象”的山水,相较于自然物象的质感更重于表现笔墨语言自身的质感,因为对自然的感官经验和记忆已经让位于创作者个人情绪、学养和气质的流露,以及其对山水的内在体悟。

但是五代和两宋山水画的语言风格在日本的江户时代(1603—1867年)得到了新的展现,令人瞩目地出现在与谢芜村的后期作品中,并且在京都画坛得到了新兴商人阶层的赞助,至此,“朦胧”感的中国绘画完成了从中国到日本的传递。

诸野之渺-90×50cm-2018年-曾健勇

楼群的时空裸体·即105(墨、麻纸)202.7×142.7cm-2017年-王舒野

佘山抱水图(宣纸、墨、火焰、拓片)256.5×121cm-2019年-王天德

责任编辑:张月霞

文章来源:《画界》2020年5月第3期

编辑:画界 邢志敏

关键词:绘画 新朦胧主义 中国 艺术