首页>人物·生活>聚·焦点聚·焦点

鲁迅:直面民族的“生死场”

端木蕻良指绘鲁迅头像

于1936年10月病逝的“民族魂”鲁迅,虽然未能经历为期八年的全面抗战,但他在抗战初期发表了一系列抗战言论,表示“坚决反对帝国主义瓜分中国的战争,反对加于中国民众反日反帝斗争的任何压迫,反对中国政府的对日妥协”。直到临终之际,他依然庄严宣布无条件地加入抗日统一战线,“因为我不但是一个作家,而且是一个中国人”。作为一名心灵深邃、目光透辟的作家,鲁迅在民族生死关头发出了别有新意与深意的声音。

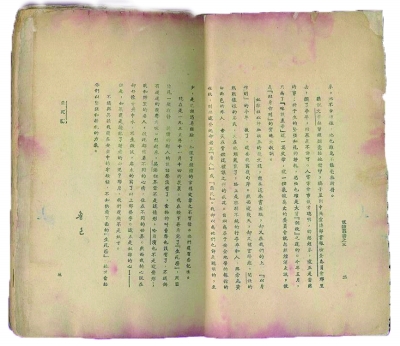

图为鲁迅为萧红小说《生死场》所作序言

一

1935年11月14日深夜,鲁迅在荧荧的灯光下,读完了《生死场》的校样,随即写下了《萧红作〈生死场〉序》——这篇序文很短,满打满算不足千言。然而,在我看来,它却是鲁迅著作中意义丰赡、不可或缺的一部分。之所以这样说,不仅因为该序言紧紧抓住日寇侵占我国东北这一重要历史情境,透过作品“力透纸背”的叙事与写景,充分肯定了其描绘的“北方人民的对于生的坚强,对于死的挣扎”这一严峻主题,以及作家作为女性特有的“细致的观察和越轨的笔致”,从而在中国现代文学的璀璨天幕上,凸显了《生死场》所承载的具有开创性的精神主题和艺术价值;更重要的是,在这篇序言里,鲁迅由萧红笔下已经沦陷的生死惨烈的北方乡野,联想到自己四年前亲历的“一·二八”抗战时的“闸北的火线”,和近日里因“谣言蜂起”重又“抱头鼠窜”的闸北居民;同时又由“像死一般寂静”的周围,推及“当不是这情形”的英法租界,以及遥远的哈尔滨。其绵长跃动的思绪,显然已进入一个更大的“生死场”——中华民族因外敌入侵所面临的空前的危急时刻与危难境地。斯时的鲁迅,有忧患,有愤懑,但更多的还是“我们还决不是奴才”的沉思,是留给人们“以坚强和挣扎的气力”的热望……在这一意义上,一篇《萧红作〈生死场〉序》,不单是鲁迅对萧红的扶持和奖掖,同时也是他自己直面民族生死存亡的别一种呐喊,是他“我以我血荐轩辕”的家国情怀的又一次敞开,是鲁迅之所以是鲁迅的强有力的精神自证。

需要稍加枝蔓的是,近年来,有海外女学者认为:鲁迅是戴着民族兴亡的眼镜解读《生死场》的,因此造成了他的阅读盲点,他“根本未曾考虑这样一种可能性,即《生死场》表现的也许还是女性的身体经验,特别是与农村妇女生活密切相关的两种体验—生育以及由疾病、虐待和自残导致的死亡”(刘禾《跨语际实践——文学、民族文化与被译介的现代性(中国1900—1937)》)。这样的观点或许可以自圆其说乃至聊备一说,只是论者显然忽略了关键的一点:鲁迅倘若按照她的思路解读《生死场》,那么,《生死场》将不再是呼唤“坚强和挣扎”的《生死场》,鲁迅也将不再是作为民族魂的鲁迅。

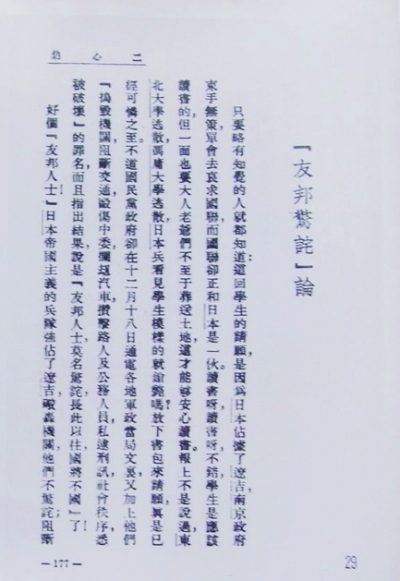

图为鲁迅杂文《“友邦惊诧”论》

二

在中国现代史上,鲁迅与日本的关系可谓既密切又复杂。之所以说密切,是因为鲁迅在不满21岁时,就怀着“别求新声于异邦”的想法,东渡日本留学,在那里留下了7年多最为美好的青春韶光。在此期间,鲁迅仙台学医,东京习文,通过刻苦研读、潜心考察和耳闻目睹,不仅熟悉了日本的风物地理、世情民俗,而且从较深的层面了解了日本民族的精神气质、文化性格,以及这个国家和民族的历史与现实。毋庸讳言,在走近日本这一“榜样”时,鲁迅是有发现、有省悟、有收获的。譬如,他后来曾多次以赞赏的口吻,谈到过日本民族的“认真”精神和“勤劳”品德,认为“这一点是无论如何非学不可的”(儿岛亨《未被了解的鲁迅》)。对于日本民族在强国道路上表现出的诸种优长,如破因袭、少禁忌、转益多师、择善而从等,鲁迅更是给予了充分肯定,觉得这是该民族能在明治维新后迅速崛起的重要原因。正因为如此,鲁迅在终其一生的社会批判与精神搏战中,始终将日本文化当作重要资源,用之于传播和借鉴。据学者陈漱渝的不完全统计:鲁迅作品涉及外国作家370多名,其中日本作家有90名,约占总数的1/4;鲁迅翻译的外国作品有150多种,其中日本作品有65种,超过总数的40%。由此可见,鲁迅与日本文化的关系,委实非同一般。

然而,对于日本,鲁迅的态度又绝非只有赞赏和肯定,而是同时包含了多方面的认知与褒贬,呈现出较为复杂的状况——作为亲历了甲午惨败且接触了启蒙新知的青年国人,鲁迅对日本帝国主义日甚一日的侵华行径,自然怀有无法排解的悲愤和忧虑。这使他的东瀛求学原本就有一种夹杂缠绕的爱恨情仇深藏在心底。而在留日期间,鲁迅更是备尝了身为弱国子民几乎无法躲避的屈辱与歧视——大街上时常听到无端的訾骂;报章里总是出现轻蔑的议论;他的学习成绩仅仅是中等,就被视中国人为“低能儿”的学生会干事所怀疑,以致前来硬性检查讲义;而在课堂上,他更是不得不面对表现日俄战争中国人被砍头示众的幻灯片,以及由此引发的一次次的“万岁”嚣叫。所有这些,都严重地压迫和伤害了鲁迅作为中国人的心灵自尊,进而“于无声处听惊雷”,催生了他深切的国家情怀与强烈的抗争意识。

正因为如此,1931年秋,当日本军国主义者的铁蹄再次踏上中国大地时,鲁迅立即表示了极大的愤慨,并由此开始了旗帜鲜明的抗战言说。“九一八”事变后,鲁迅连续发表《答文艺新闻社问》《“民族主义文学”的任务和运命》等文,谴责日本帝国主义的侵略行径和罪恶阴谋,同时指出所谓“民族主义文学”在客观上起到的混淆视听的作用,其中尝试着运用阶级观点和国际视野,断言日本兵“东征”东三省,正是民族主义文学家理想中“西征”(指红色苏俄——引者)的“第一步”云云,在今天看来,或许不无简单、生硬和片面之嫌,但放到当年那个由“中东路事件”引发的复杂而混乱的语境里,却分明具有提示国人认清真正的和最危险的敌人的重要作用。稍后,报端有消息称,政府外长与日外长私交甚好,东北问题可以借此得到较好的解决。然而同日的“要电”却是:“锦州三日失守,连山绥中续告陷落。”于是,鲁迅感叹道:“‘友谊’和‘私人感情’,好象也如‘国联’以及‘公理’‘正义’之类一样的无效,‘暴日’似乎不象中国,专讲这些的。”(《“非所计也”》)真可谓刺刀见红,一矢中的。接下来,“一·二八”抗战爆发,“血刃塞途,飞丸入室”的险境,更砥砺了鲁迅的危机意识。他联名茅盾、胡愈之、郁达夫等40余人,发表《上海文化界告全世界书》,表示“坚决反对帝国主义瓜分中国的战争,反对加于中国民众反日反帝斗争的任何压迫,反对中国政府的对日妥协”,呼吁“转变帝国主义战争为世界革命战争”。此后,这种抗战情结一直伴随着鲁迅的生命旅程:他呼吁保护学生的爱国热情和生命安全;他推荐萧军的抗战小说《八月的乡村》,认为它显示着“中国的一份和全部,现在和未来,死路与活路”。直到临终之际,他依然庄严宣布:“中国目前的革命的政党向全国人民所提出的抗日统一战线的政策,我是看见的,我是拥护的,我无条件地加入这战线,那理由就因为我不但是一个作家,而且是一个中国人。”(《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》)

编辑:邢贺扬

关键词:鲁迅 “生死场” 萧红 作家

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目

中国制造助力孟加拉国首条河底隧道项目 澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇

澳大利亚猪肉产业协会官员看好进博会机遇 联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助

联合国官员说叙利亚约1170万人需要人道主义援助 伊朗外长扎里夫宣布辞职

伊朗外长扎里夫宣布辞职 中国南极中山站迎来建站30周年

中国南极中山站迎来建站30周年 联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜

联合国特使赴也门斡旋荷台达撤军事宜 以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁

以色列前能源部长因从事间谍活动被判11年监禁 故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

故宫博物院建院94年来首开夜场举办“灯会”

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅