首页>春秋>聚焦

归国之路——吴文藻在驻日外交官任上的选择

1946年8月16日,抗战胜利一周年之际,著名教授吴文藻偕夫人冰心乘美国西北航空公司的航班飞抵东京,出任战后盟国对日委员会中国代表团政治组组长兼盟国谈判顾问。

谁也无法想到,他们二人的人生之路在这里改变了方向……

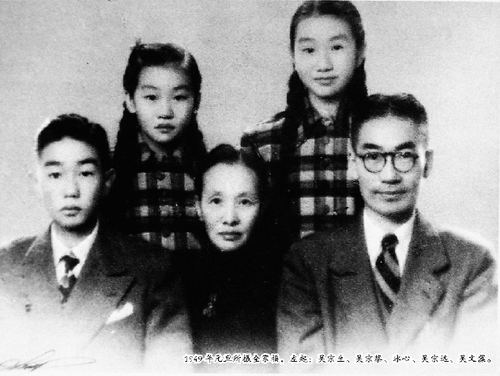

1949年元旦所摄全家福,左起:吴宗生、吴宗黎、冰心、吴宗远、吴文藻。

“一连三天辞了三次职”

1946年11月1日,吴文藻以中国代表团政治顾问的身份,出席了即将颁布的《日本国宪法》说明会。说明会之后的第三天,即11月3日,最后修订并通过的《日本国宪法》正式公布,日本举国上下举行了庆祝活动,天皇亲自出席。吴文藻出席了东京的庆祝活动。他看得很清楚,天皇当天的表情显得很轻松。

吴文藻一家在代表团的官邸暂住一段之后,便迁入装修好的独栋外交官新居。有了房子之后,吴文藻便又重拾旧好———经常到涩谷或银座的古玩市场,抱回大包小包的旧书古画,中国的、日本的,古代的、现代的,画册、字画、雕版古籍,喜欢的便纳入怀中。战后的日本,生计第一,字画古玩无人问津,吴文藻薪水不菲,除国内外交部的薪水,还有驻日代表团的薪水,甚至还有盟国的津贴。有一次,夫妇二人到浅草寺游览,在并不丰富的旅游、字画店里,发现一幅武者小路实笃的《石榴图》,两人几乎是惊叫起来。他们按捺住各自的兴奋,用不高的价格将这幅画收入囊中。回家的路上,冰心告诉吴文藻武者小路实笃的情况,以及她自己读过的武者小路实笃的作品。吴文藻说,战后日本经济困难,一些书家和画家通过不同的渠道出售自己的作品,换取食品。日本人无力购买,外国人除了外交官与记者之外,商人、古董商都难以进入,所以,现在是收藏的大好时机。顾毓琇捷足先登,带回了不少老货,有好几件却是战争期间日本从中国掠夺来的。

但是到1948年,吴文藻一家整整一年都处在心烦意乱之中。首先是与新任团长商震(1947年接任中华民国驻日代表团团长)不合,吴文藻三天两头的要求辞职,曾经出现过“一连三天辞了三次职,没有准,还在僵持中”的情况。拖到后来,想辞职也不能了。同时,国内混乱的消息,物价飞涨、学生运动、国军失利等等,通过各个渠道传到了东京,原来代表团所代表的中华民国,已是岌岌可危了。一心想回国的吴文藻和冰心完全不知所措。“北平有炮声,景超今天来信也说过。我们成了丧家之犬,奈何?”

代表团第二组在吴文藻的领导下,平时就有很浓的学习风气,到了1948年底,面对国内的政局,平时的学习成了自发的座谈。吴文藻牵头,谢南光、瞿络琛、王信忠、朱炳南、陈耀庭是基本人员,随后经济组的组长吴半农也参加进来,并介绍了同组的邵逸周加入。冰心有时也会出现在学习会上。学习会的内容是“鉴于国内局势,蒋介石与国民党政权已到岌岌可危的程度,交换对于国内外形势的看法以及代表团的出路问题。”学习会每两周或一周在吴文藻家、瞿络琛家或谢南光家举行一次。这个学习座谈会处于秘密状态,谢南光成了实际的主持人。每一次的学习座谈,都将研究共产党与代表团的出路、各人的归宿联系在一起。

“明年就庆祝10月1日了!”

1949年10月1日,中华人民共和国在北京宣告成立,电波迅速将消息传到东京。同一个短波频道上,原先的电台广播呼号“北平广播电台”变成了“北京中央人民广播电台”,从广播中可以听到天安门广场上群众的欢呼声和歌唱声。一个新政权的产生,从历史发展的意义上说,必定伴随了其合理性与进步性,不然,旧的政权便不会消失。是继续代表这个政权还是另做选择,问题已经不可回避地摆在了吴文藻冰心夫妇面前。

10月1日之后,便是中华民国国庆“双十节”,代表团照例举行招待会,致辞由吴文藻发表,只有简单的几句话,接待盟国的代表也没有往年的热情,一些国家的代表似乎也有些诡异的眼光,这让吴文藻感到很不对劲。自从《波茨坦公告》发表以来,中华民国跻身于大国之中,国家的尊严与民族的自尊都得到体现,但也就短短的五年时间,所谓的大国已颜面扫地,令人扼腕长叹。招待会上,一名团员的妻子“悄悄”告诉外国代表:“今年我们最后一次庆祝双十节,明年就庆祝10月1日了!”这句悄悄话立即被放大,第二天便被刊登在东京的多家报纸上。

中国驻日代表团在离东京约80公里的叶山小镇上有座别墅,作为周末或节假日休闲娱乐之用,“代表团的资深成员举办宴会时,子女就在附近的海滩游泳”。回代表团重新任团长的朱世明(1947年改任驻美军事使节团团长。1949年4月复派驻日本,仍任驻日代表团团长),曾和代表团的资深官员在叶山小镇开会,“彼此交换不寻常的意见”。会议之后,“谣言盛传,驻日代表团要学法国大使馆叛变,提出主张的人据说是法律顾问吴文藻。”时任朱世明的副官、后来成为著名历史学家的黄仁宇在回忆录中如是说。

晚年的冰心在回忆到这一惊心动魄历史事件时,仅有这样几行轻描淡写的文字:

这时我们结交了一位很好的朋友——谢南光同志,他是代表团政治组的副组长,也是一个地下共产党员。通过他,我们研读了许多毛主席著作,并和国内有了联系。文藻有个很“不好”的习惯,就是每当买来一本新书,就写上自己的名字和出生年、月、日。代表团里本来有许多台湾特务系统,如军统、中统等据说有五个之多。他们听说政治组同人每晚以在吴家打桥牌为名,共同研讨毛泽东著作,便有人在一天趁文藻上班,溜到我们住处,从文藻的书架上取走一本《论持久战》。等到我知道了从卧室出来时,他已走远了。

我们有一位姓林的朋友——他是横滨领事,对共产主义同情的,被召回台湾即被枪毙了。文藻知道不能在代表团继续留任。一九五跂年他向团长提出辞职。

谢南光通过华侨的关系,从马来西亚的《星槟日报》为吴文藻取得一个不领薪水的驻东京记者身份。那时能定居日本的外国人,除了商人之外,便是记者,吴文藻重新获得了行动的自由。

“我们对未来并未太悲观”

有资料显示,曾派人策反吴文藻等起义,这个人是蒋介石第二位夫人陈洁如的养女陈瑶光的丈夫陆久之。陆自1926年起从事中共地下党的工作,1949年上海,华东局统战部长吴克坚指示陆久之由香港潜入日本,做驻日代表团的工作,动员朱世明、谢南光、吴文藻、吴半农等高层人士起义。陆久之的叔父陆榘吾,在代表团中任电讯处处长,通过他的安排,陆得以与朱世明、吴文藻等人见面,这恰是代表团密谋起义的时间。有人认为,他们“多次秘议起义之事,但朱迟迟下不了决心,返回东京不久,又被迫辞职,起义之事功败垂成。”

吴文藻此时由日共安排,在东京郊外寻租了一座空置的仓库,经过装修后,成为在东京的隐居之地。

之所以说是隐居,是因为此时的吴文藻通过有关渠道,以记者的身份在东京收集有关情报,所以,居住最好偏僻一些。吴文藻在代表团任职时购置的雪佛兰小车现在派上了大用场,日共派了司机听其调遣,载他时常出入于聚会等各种场所。作为社会学家的吴文藻,非常清楚各种信息的价值,只要有机会他都能有所收获,美国的外交官、各国驻日代表团、媒体、华侨与留学生中都有他的熟人,甚至从邮箱中每天接收到的红红绿绿的小广告上,也能淘出有用的信息。从政治、经济、军事到文化教育,无所不包。当时中华人民共和国政府与日本政府处于敌对状态中,这些情报与资料都是重要而珍贵的。

吴文藻坐着他的雪佛兰进进出出,一刻也没有停止,他的人生选择,随着时代的变迁、世界格局的改变,也进入到最后的阶段。一些资料表明,吴文藻和冰心在向北京放出试探气球的同时,吴文藻也与美国的朋友联系,探讨离开日本后的去向。自1949年起,吴文藻先后与美国芝加哥大学的人类学教授瑞斐德、哈佛大学费正清、洛克菲勒基金会、耶鲁大学、东京大学等之间有过很多的书信往来。他在写给瑞斐德的信中说:“尽管承认摆在我们面前的抉择很困难,我们将要走的道路也有许多障碍,可我们对未来并未太悲观。无论是好是坏,作为中国知识分子,我们不得不面对新的形势……”

就在吴文藻和冰心进行艰难的选择时,中华人民共和国政府希望他们回国,希望他们能为新中国收集到尽可能多的资料(情报),美国基金会、学界的朋友也在争取他们:

洛氏基金会出资请吴文藻访美,耶鲁大学聘请他在其外国地区研究系与国际问题研究所工作,自1951年7月1日起,为期至少一年,报酬为六千美元。他的工作范围是研究美国政策在海外、特别是在远东地区的实施情况,以及非西方民族的文化特性,并就他研究的领域做专题报告。在吴文藻到耶鲁之前,洛氏基金会提供给他两千美元的生活费,让他在东京研究日本的社会状况,为他在耶鲁的工作做准备,并提供给他往返东京与耶鲁之间的路费。哥伦比亚大学也对吴文藻的工作表示了兴趣。洛氏基金会的罗杰·埃文斯试图在东京大学社会学系为吴文藻寻求一个研究员的职位。吴文藻对此很感兴趣。在他看来,东京大学的教职,是自己“处在十字路口、面临重重矛盾时最好的选择”。中国有句古语,大意是在头脑充满矛盾时,最好的行动就是最少的行动。他说:“……作为一个社会科学的学者,并坚信应同西方保持密切联系,我要在亚洲的土地上尽量多停留一些时间。在这里我还有可能为丰富世界上关于社会的知识作贡献。”瑞氏也在美国积极活动,看能否帮助吴文藻。吴文藻此时的态度是“顺其自然。”

这个“顺其自然”是:吴文藻收到洛氏基金会2000美元的经费,为去耶鲁从事研究工作做准备。于是,他们就公开宣扬要到美国去教书,1951年7月15日出版的《妇人民主新闻》第241号发表消息《谢冰心女士近日将赴美》,称:冰心特地到圣心女子中学为两个女儿办转学手续,指定转入耶鲁大学附近的女子中学,只等签证一到就会动身去美国。“然而,事情却出乎意料地起了变化。据包括费正清在内的数位美国友人的通信称,吴文藻在东京申请赴美签证被拒,这是根据美国政府的一项法规,即拒绝那些‘有损于美国利益’的人入境,之后他便携家属回到了北京。”(以上资料转引自阎明《中国社会学史—一门学科与一个时代》,清华大学出版社2010年9月第1版)

与此同时,新成立的中华人民共和国也在热忱地召唤他们,在周恩来总理的关怀下,有关部门作了周密的安排,帮助吴文藻冰心一家回国。

1951年8月23日,横滨港码头,吴文藻、冰心同女儿吴宗远(吴冰)、吴宗黎(吴青)一家4人,登上了一艘印度的轮船,悄然离开了日本。

成为政协委员

吴文藻、冰心回到北京之后,有一段时间处于隐居状态,他们一面学习,一面向有关部门汇报日本战后的情况、移交有关情报与资料。到了1952年夏天,中央军委联络与情报部门的负责人罗青长来到他们居住的洋溢胡同,接走了吴文藻冰心夫妇。在中南海西花厅,周恩来总理在夫人邓颖超的陪同下,和他们进行了亲切的交谈。总理见面的第一句话就是,你们回来了,你们好呵!这“回来”二字,着实令人感到温暖。作为共产党和人民政府的领导人,说你们回来了,这就没有见外的意思,将他们看作一家人,还有什么比这更能温暖人心?

吴文藻坐在周恩来的旁边,第一次见面,却没有陌生感。他向总理谈到自己的身世,说:我原本就是教书的,抗战到了重庆,误入仕途,又去了日本,本想很快就回来,但没有想到国内的局势……总理接过他的话,连声说,没有关系,革命不分先后,吴先生在日本也为我们党做了许多有益的工作,并且称赞他“对革命是有贡献的”。显然,这是总理对他们的肯定,令吴文藻非常感动。他也择取要者,向总理汇报了战后日本的有关情况。总理在这次会见时,还征求了他们对工作安排的意见。吴文藻在回国之前,也曾考虑过这个问题,自己能为新中国做哪些工作?

1953年10月,吴文藻接受了新工作,到成立不久的中央民族学院(1993年11月更名为中央民族大学)工作。虽然他曾希望被派往印度担任外交官,但到大学工作,吴文藻也乐意接受。

这一段时间吴文藻的工作:一是组织民族问题与民族学的教学。作为教研室主任,在课程设置与安排,包括接收留学生等事项上,与教师、系主任、校领导进行沟通与敲定。于是,隔三差五“找耀华谈”“与孝通谈”,与教研室的老师商量,日记中时不时有“金在冶来访”“杨家驹来”“与闻在宥谈,会见林惠祥、岑家梧、冯汉骥、梁钊韬等”“有(陈)永龄、(李)有义、(黄)叔聘来访谈”等等,自然还有各种会议,处理教研室的事务等。这些琐碎的事务性工作,并没有让“书”性格的吴文藻烦恼,他甚至还有些乐此不疲,不光接待对方来访,自己也常常去找他们谈,日记中均有记载,只是不记所谈内容。

二是帮助青年教师修改讲稿、为充实丰富民族志的教学内容,提出建设性的意见。无论是民族问题教研室还是民族学教研室,青年教师是一线教学的主体,他们对自己研究的某一民族有较丰富的专业知识的积累,但在综合能力及视野方面,有的则可能较为欠缺。吴文藻必须站在理论的高度与学术的视野上,在资料的综合与使用上,指导年轻的教师们。施联琳的傣族讲稿、朱宁的彝族讲稿、汪明钰的台湾高山族讲稿、朱宣的瑶族简介、胡先晋的内蒙古牧区生产和生活情况讲稿,回族、满族、黎族、佤族、羌族及南方各民族讲稿等,吴文藻都一一经手,提出具体意见与建议。尤其对金在冶的哈萨克族讲稿,经过了无数次的反复,前后时间长达年余。这可能与吴文藻对新疆情况比较熟悉也有关系。20世纪40年代,他曾以考察团成员的身份在新疆进行过调查,但由于与国民党主导的民族观点不一致而未提供调查成果。在哈族的讲稿中,他既可以提供资料,又可以进行理论的阐述,但金在冶并不一定理解、接受,所以,这一讲稿来回反复的次数最多。

吴文藻自己讲授的藏族相关内容,分山区、坝区、综述、交通运输等,甚至还有经济面貌改变一节内容。他并未去过西藏,但在重庆时曾介绍李有义等前往西藏,现在李有义成了他的助手,提供的资料便成了撰写讲稿的初稿了。在此基础上,吴文藻进行修订、提高,为本科生授课。显然,这位老教授上课与青年教师不同,他的语速慢,且重资料少分析,很少使用个性化语言,因而,学生并不满意,派代表到他家来反映情况,希望吴教授大胆讲课。

1956年7月,吴文藻由严景耀和雷洁琼介绍,冰心由雷洁琼和陈慧介绍,一起加入了中国民主促进会,从此在民进的组织中开展社会活动。

1957年2月,早春的季节,北京依然寒冷,但吴文藻的心情似有春意。就在一次与专家会谈后回到学校,接到正式通知,他由民进推荐,成为全国政协委员。这个通知对吴文藻十分重要,当上政协委员,说明共产党与人民政府对他的信任与尊重,在政治上与冰心的全国人大代表一样,有了同等的地位,于家中、于校内、于社会上,赢得了自信。此后,吴文藻走路回家、上楼,步子轻盈而年轻,以至冰心以为吴文藻是不是时光倒回了“燕园时代”。

(本文作者为冰心研究会、冰心文学馆创始人。民进中央研究室会史处推荐)

编辑:王慧文

关键词: 冰心 吴文藻 日本