首页>文化>资讯

老师,永远引领着我

——黄天骥老师印象

▲黄天骥

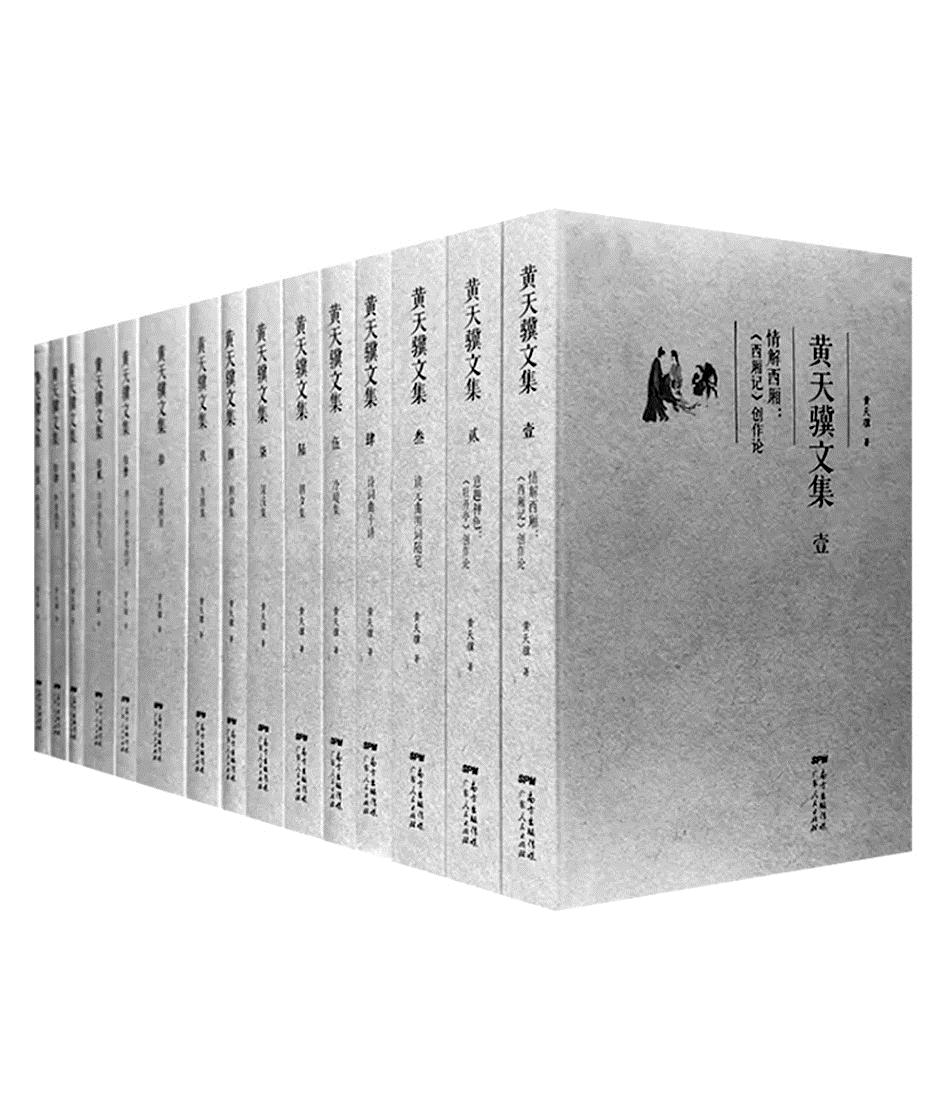

▲黄天骥文集

黄天骥老师在1956年,从中山大学中文系毕业后留校任教,至今已近70年。在常年葱翠的康乐园中,老师一直不停地进行着教学、研究和创作,有着“岭南一支笔”的美誉,是岭南人文学术领域中当之无愧的教学名师。今年已经是鲐背之年的他,依然保持着游泳、散步的生活习惯,始终不懈地创作诗歌,推进研究。大约在6年前,15册的《黄天骥文集》由广东人民出版社出版,将近500万字的著述,囊括了老师在传统诗词、戏曲、古典文学、易经等领域的研究,和他对岭南文化、从学往事的所有著述。而近几年,他的诗词研究、文化研究更是厚积薄发,如《唐诗三百首》等著述更从讲台凝练成专著,从学院普及至社会;他的纳兰性德研究不断修订,转变成中央广播电台的有声读物,反复地成为热销著作,不断引发读者深入优秀传统文化的热情。

我仍然能够清晰地记着刚刚进入中文系,黄老师带着师生们,在永芳堂旁侧的民国小楼上,引经据典,一起海阔天空地畅谈学问。独具岭南风格的红色二层小楼外,凤凰木、大榕树、紫荆花生机勃勃,而屋子里疑义相析,只有学术与知识的切磋琢磨。这种记忆,成了我对真正学术最恒久的认知。

中山大学的人文学科有着深厚的传统。1992年负笈岭南时,我最认同的是中文系的本科生写作制度。按照中文系的规定,进入大学第一学年,在老师的单独指导下,每个学生要完成100篇文章的写作。这种量化的写作,与近乎一对一的指导,让学生能够在文字数量的累积中磨炼笔法,在亲炙老师的口耳相授中独得心法。我在本科学的是文献信息管理学,很羡慕中文系的读书法,不但主动辅修中文系课程,更主动地用百篇的标准,每天一文来追随中文系学友们的写作进度。在我跨学科考上中文系研究生后,除了修学必需的课程外,每周一次都会例行参加古代戏曲研究室的“读书会”。当时中文系戏曲方向的老师和研究生,共同围绕着古典文史名著如《周易》等,各自拿着不同的版本,一字字地讨论畅谈,形同文献校勘,而人文学科多元交织,学术空间又早已突破了单一的戏曲文学领域。百篇写作与经典读书会的倡导者,就是黄天骥老师,这一研学方法从上世纪80年代一直延续至今,让一届届的中文系学生因为自身能力的强固而受益,也让中文系毕业生投身的众多工作领域因为这些优秀的毕业生而受益。

受黄老师的影响,我与中文系同届各学科的同学们,也另外组织了《诗经》读书会,每周一次,风雨无阻地进行了两年。虽然最后坚持下来的只有包括我在内的三四学友,而全部《诗经》也只读了不到一半,但长期坚持让我从古文字、古汉语、方言、小说等学科的同学那里受益无穷。我至今认为文章的日积月累、读书的转益多师,是中山大学中文系给予的最好教益,经师易求,人师难得,黄老师用自己的教育理念,让中文学科真正成为滋养人生的学科。

在我考上黄老师的博士研究生以后,黄老师正式约我谈话。他说经过长久观察,发现我不太喜欢说话,只泡图书馆却不见发文章。因此他给我提出两个要求,一个是必须说话,一个是必须发文章。记着当时我率性地回答:话,确实要说;文章可写,却不必发。黄老师只是笑笑,并没有再多说。不过,三年博士阶段,黄老师强烈要求我在读书会上发言,甚至主持讨论,我一步步走出胆怯忐忑,一次次硬着头皮去观照所有人的发言,一次次紧张地综合大家的观点。而在这个过程中,遵循着中大人文学科的共有标准,大量地阅读积累,围绕着一个个的学术话题,挖掘资料,组织观点,进行论说。黄老师的要求和逼迫,让我始终把握着在读书和研究的精进,也让我在之后的工作中,不断地感受到这种要求与逼迫带给我的从容。

黄老师对我的学术训练,肯定是与我自身的学术基础比较薄弱有关,但这却让我始终保持学术的警惕,生怕自己在碎片化的工作时间中,忘记在学术上的持续积累。事实上,黄老师的文章不是在孤灯寒窗下完成的,常年游泳的他总给自己留出了健全体魄的时间,体魄与思考交相互进,让他始终保持着对生活和时代的敏锐判断,也始终保持着在创作和研究的前沿思考。在读书期间,我每天游泳,常常在泳池中与老师坦诚相见,我在水里只要看到前面有人,肯定会发力超过去,其中被甩后的应该也有老师,但当我气喘吁吁地在泳池边休息时,黄老师却依然优容拍水,稳稳前行。我在工作以后,已经没有空闲坚持游泳,而我知道老师依然每天会为此留出时间,冬夏无阻地从容游泳。事实证明,90岁的他,游在了最前面,落后的却是如此那般理由下无法坚持自己的年轻人。游泳如此,学术何尝不是如此?黄老师年在九旬,仍然笔耕不辍,专著单篇不断地推出,他的勤奋一如常年游泳的生活习惯,竟无懈怠。相较而言,牵绊于俗务杂事的我们,却很难保持这种闲适有度而又勇猛无羁的工作状态。因此,占据了年龄优势的我们,并没有因此而超越老师所做的学术成绩。

在我博士毕业时,老师曾赠我几句话,其中即有:智欲圆,行欲方。智圆行方,这是他的生命境界,也是他的处世方式。老师送我是有所期许,我写在本上,记在心里,放在身上,总觉得前面是他的身影在做着示范。因此,多年来总不敢有丝毫松懈,甚至在想40多年后,我到了他这样的年龄,也许两手空空而倍觉恐慌。我的恐慌在于智不足,行不足,方圆总难无碍。黄老师的才华和努力,是无法复制的,或许正是如此,我在老师的训诫之外,总希望走一条属于自己的道路。例如黄老师希望我把握文学,我缺乏他长期受教于詹安泰、容庚等先生的学术基础,因此我会刻意寻找走出文学的束缚,走进田野,用人类学的田野方法去了解民俗、戏曲,去看到传统文化的真实。例如黄老师希望我在高校学院派的戏曲研究中勠力而前,我缺乏他参融王季思、董每戡等先生的方法而能案头场上兼备,因此,我更多地顺着自己少年时就对活态戏曲产生的兴趣,贴近舞台来理解戏曲、研究戏曲。当然,这种“逆反”,其实也正是老师身上的素质,就像他的著作所标识的“冷暖”“朝夕”“深浅”“俯仰”“方圆”等等,以及在学术研究中的新学、旧学,何尝不是在多元变幻中,寻找真正的与众不同的那个自己?

多年前,我对老师提出的要求,很直接地表达了我的“抗拒”,但是多年来,我实际正是按照老师的要求,在寻找着自己和属于自己的那条学术道路,甚至在极其艰苦的田野社区里,用自己走向生活的诚恳,来接受着陌生环境和陌生人的审视。我未必做得好,但都在尽力地突破自己。在这个过程中,我知道了转益多师,知道了放低自己,知道了师人之长。在这个过程中,我不断地接受着生活中遇到的一个个智慧长者的教导,也不断接受着同龄的朋友同事乃至田野中每一个普通人的指点。如果我从一个沉默的求学者,逐渐成为在学术领域中不断孜孜以求的探索者,黄老师给我增加的动力、压力甚至是“阻力”,是至为重要的助力。

我常常面对书架上黄老师的煌煌文集,那就是力量所在,其中有他常年不懈怠的生命力量,也有一个学者安身立命的慧命力量。我想,这正是一位师者给予后学者的宝贵资源。时间过得飞快,老师起码没有荒废了自己的年华,他用自己依然笔耕不辍的行动,给后学做出了最好的示范。黄老师身上的青春活力,在他成为一个“九零后”时,还会不断地引领着我们这些学生、这些学术界努力寻求超越的后学们,更加不敢懈怠地中流击水,勇猛精进。感恩黄老师!

编辑:陈姝延