首页>人物·生活>秀·风采秀·风采

吴元丰:找到破解濒危满语的密钥

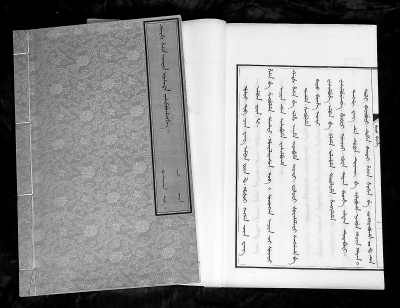

7月22日,笔者收到相识十数年的满文学者吴元丰的一条信息,告知“满文档案图像识别软件”研发项目已于当天下午正式结项。该软件在对满文档案扫描图像进行识别后,能自动转换成拉丁字母,也可以转换成标准的满文,极大提高了手写体满文向拉丁字母和满文标准字体的转化效率。“经专家评审,认为此次研发的满文输入法和软件达到了国内外领先水平,具有重要的推广实用价值,可用以建立满文档案全文检索数据库,为实现满文档案的数字化和信息化提供新的现代化途径。”

终于成功了!还记得今年春节电话拜年时,吴元丰先生特意向我提到正在主持“满文档案图像识别软件”研发工作,说自己眼看着快到退休年纪了,“这两件事做完,心里就踏实了。200多万件档案,靠我们这辈子能翻译多少?不借助这些现代的新技术,将来非烂在库里不可!”

1. 为霞尚满天——走红国际的“大清官话”

吴元丰,中国第一历史档案馆副巡视员、兼满文处处长、研究馆员,从事满文档案整理编目和翻译研究。应该说,对中国的普通百姓言,这个名字非常陌生;但是在国内、国际满学界,这个名字却如雷贯耳,甚至,是一个传奇。

满语满文,这个曾经作为中国官方语言使用了267年的文字贵族,在如今的中国,鲜有人能够想起它,就连几千万满族同胞也已然对这种自己祖先使用过若干代的语言文字,茫然不知。而目前与此相反的是,满文满学正在国际上蓬勃兴起,在中国几近无人问津的它们,正在成为国际清史界一块人人想吃的香饽饽!对此,吴元丰说,近年,美国提出一个“新清史”的概念,就是用满文的原始档案,用满族人的眼光,来研究清代的历史。这对中国史学界冲击很大。像美国、日本、德国、意大利这些国家跟清史研究有关系的史学工作者,多数掌握三种以上语言文字,即本国语、汉语、满语或蒙语,能看懂满蒙汉三种文字的史料。“其实这个非常必要,也非常重要,清朝入关前的很多文件,都是用满文写成的,没有汉文。”吴元丰说。

当然,就一种语言来说,阅读能力与翻译出版档案这两件事之间仍然有着很大差别。吴老师介绍,目前能达到后者水准的人,全世界不过数十位。而能运用并且通晓口语的专家,更是寥寥无几。在这种情况下,自幼便说一口流利满语的吴元丰,自然很快便成为“世界级的宝贝”——每日里无限繁忙,更有很多国外学者不远万里来到中国第一历史档案馆,除了看档案,就是想听他说一句满语。一次,吴元丰到日本开学术会,一些国际学者纷纷要求他用满语发言,说他们研究满文一辈子,竟没有听过满语是怎么讲的。吴老师盛情难却,也恰好当时正有一位在京都大学读博士的锡伯族学生在场,于是,吴元丰用满语发言,博士生当翻译,听得那些国际满学“大佬”们目瞪口呆,发言结束,是一片经久不息的掌声……

从日本回来不久,吴元丰收到一份来自哈佛大学的国际满学会议邀请函,但是要求与会者能用英语发言。吴元丰一听这条件,立马对自己的“专职英文翻译”(闺女)说:“这个我不行(他上学时学的俄语),给他回了,我就不去了。”哪想,闺女的邮件刚发过去,那边立马回复:“吴先生您是例外,您可以用中文发言,请您务必来参会!”结果,在那次会议上,吴老师用汉语发言,主持者亲自给他当翻译,并且特别向与会专家们介绍说:“今天我们召开这个满学研讨会,吴先生是唯一能用满语发言的人,但是,他若真的用满语发言,咱们这里谁都听不懂。现在,我建议,请吴先生用满语讲几句话,作为我们这个会议的开始!”结果可想而知,简单几句满语的开场白,再一次博得经久不息的掌声,也为中国满学界赢得了应有的尊重。

2. 痴心40载——命中注定的邂逅

位于故宫西华门北侧的中国第一历史档案馆,远远望去,这排总面积1.76多万平方米的宫殿式的建筑,青砖黄瓦高大气派,宽阔的石阶两侧有精致的汉白玉栏杆。此中收藏着1000多万件明清档案:皇帝的朱批、重臣的奏折、历代大案要案的审讯记录、科考举子亲笔撰写的试卷以及进士名单、大小金榜、官员们升迁考核的履历单片,乃至清室族谱——玉牒……每次走进那些神秘的库房,看见昏暗灯光下矗立着的一排排高大、威严的龙柜、金柜和现代的铁柜、木柜、钢架,都有种沉甸甸的感受——历史走过去,变成了这些车载斗量的文字……

吴元丰20平方米的办公室,依旧摆放着十年前的大书柜、办公桌、打印复印机等等,显得满满当当;而他,也依旧坐在十年前的那个位子上,戴着跟原来一模一样的眼镜,如果不是头发已经全白,我几乎疑惑这十年的时光是否真的走过……

如今,吴元丰已然年届花甲,问起人生感触,他笑言:“人这一辈子最幸运的就是能够遇到一个让你喜欢、痴迷、割舍不下的工作,想一直做下去,永不厌倦。这些年,我天天都在看皇帝批的奏折、写的谕旨,感觉像在看小说,很享受,因此也哪儿都不想去,待在满文处一晃40年了。”

1956年,吴元丰出生在新疆察布查尔锡伯自治县扎库齐牛录乡,上面俩哥四姐,他排在老小,父亲虽然是农民,但精通满文与汉文,这让他自幼便受到满汉两种文化的熏陶。上初中的时候,他有了自己的人生第一个偶像——一位中学女老师。上世纪60年代,中央民族学院(今中央民族大学)在周恩来总理特批下,办过一期满文班,这老师就是那个班的学生,毕业后回到家乡当了老师,经常给学生们讲北京的事情。这些,让少年吴元丰对她怀着深深的崇敬——周总理,那是多么遥远而伟大的人物啊!而老师竟然上过他特批的班!

让吴元丰想不到的是,仅仅几年后,与老师一模一样的幸运竟然降落到他自己头上——他上了经周总理请示毛主席首肯特批设立的满文班。

“1972年到1975年,我在察布查尔县一中上高中,在班里相当活跃,担任班干部;数理化成绩都很好。故宫招人的时候,老师们都推荐我。只是当时‘文革’还没有结束,事事都讲家庭成分,而我家是中农,成为一种障碍。后来有一位选上的学生家长不让自己儿子远离家乡,这样才临时调整录取了我。”至今谈起此事,吴元丰的脸上仍然是对命运满满的感恩。

满文班一共21人,设在故宫里,由于锡伯语与满语的相同率达到95%,所以,吴元丰的优势非常明显,除了专业或生涩的词汇外,基础单词不需要背。即便如此,那一段时光仍然是清苦的,整整3年他没休过寒暑假,几乎所有的时间都在学习,因为他感觉到了自己在汉语方面的欠缺。为此,他背过新华字典和大量古文。1981年,又与妻子一起考入首都师范学院夜大历史系充电。

过了汉语大关,锡伯族同学的口语优势立即彰显出来,他们之间见了面几乎都是使用锡伯语交谈。吴元丰说:“档案跟图书不一样,档案语言有很多口语的成分,在辞典里是找不到的。有些汉族同学,从事满文档案工作40年,不仅不能开口讲话,就是看档案也比较费力。他们看一份文件,我们可能已经看完几份了。像我从事满文档案工作多年,并有锡伯口语的功底,看拼音形式的满文,已经像看方块文字一样了,因此阅读、理解的速度会快很多。”

“那么,满语与锡伯语究竟是不是一种语言?”我问。

“锡伯族应该是鲜卑人的后裔,原本生活在我国东北地区。清代,常说‘边患之大,莫过于新疆’,那时候,漠北蒙古高原、巴尔喀什湖以东、以南地方都在清政府管辖范围内。清中叶,新疆连年战乱,地广人稀,防务十分空虚,而沙俄也在不断觊觎,企图以步步为营的方式占领中国的领土。在平定准噶尔以后,清政府意识到西北边防的重要性,开始往新疆调兵遣将,辽宁的锡伯官兵及其家眷5000多人被迁到新疆伊犁河南岸,组建成锡伯营,成为了新疆驻防八旗的一个重要组成部分。这个营制一直保持到上世纪30年代。大清的官话与国文就这么被锡伯人从东北带到了新疆。由于地域特殊,锡伯营长期作为‘国防军’驻守边境,形成了相对封闭的语言环境,才使沿用多年的‘大清国语’在这里保存下来。1947年,锡伯族知识分子对满文进行了一次改造,作为本民族的文字来使用,称之为锡伯文。”

侃侃讲述的吴元丰,眼波中流露出真纯与坚定。我恍然理解了,在那样一个年代,一个民族为何能够跋涉万里去完成一个使命,又怎样“固执”地将那种古老的大清“官话”保留至今。毕业之后的吴元丰,以同样的精神,在这间小小的办公室坐下来,面对着那走远了的王朝遗留下的200多万件档案,默默无闻地进行看似枯燥的整理编目与翻译出版工作,一坐就是40年;40年间,心静如止水。整理档案之余,他研究满文古籍文献、锡伯族历史、清代新疆史以及清初中国与琉球(今日本冲绳县)关系史。他说,他工作的意义不仅是为历史研究提供第一手原始资料,更重要的还有为维护国家主权、解析边疆问题和民族关系等方面问题提供有力的历史依据。

编辑:邢贺扬

关键词:吴元丰 破解 濒危 满语 密钥 满文档案图像识别软件

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全

贵阳机场冬日为客机除冰 保证飞行安全 保加利亚古城欢庆“中国年”

保加利亚古城欢庆“中国年” 河北塞罕坝出现日晕景观

河北塞罕坝出现日晕景观 尼尼斯托高票连任芬兰总统

尼尼斯托高票连任芬兰总统 第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕

第30届非盟首脑会议在埃塞俄比亚开幕 保加利亚举办国际面具节

保加利亚举办国际面具节 叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案

叙政府代表表示反对由美国等五国提出的和解方案 洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

洪都拉斯首位连任总统宣誓就职

法蒂玛·马合木提

法蒂玛·马合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜胜阻

辜胜阻 聂震宁

聂震宁 钱学明

钱学明 孟青录

孟青录 郭晋云

郭晋云 许进

许进 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 吕凤鼎

吕凤鼎 贺铿

贺铿 金曼

金曼 黄维义

黄维义 关牧村

关牧村 陈华

陈华 陈景秋

陈景秋 秦百兰

秦百兰 张自立

张自立 郭松海

郭松海 李兰

李兰 房兴耀

房兴耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹义孙

曹义孙 毛新宇

毛新宇 詹国枢

詹国枢 朱永新

朱永新 张晓梅

张晓梅 焦加良

焦加良 张连起

张连起 龙墨

龙墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 巩汉林

巩汉林 李胜素

李胜素 施杰

施杰 王亚非

王亚非 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 姚爱兴

姚爱兴 贾宝兰

贾宝兰 谢卫

谢卫 汤素兰

汤素兰 黄信阳

黄信阳 张其成

张其成 潘鲁生

潘鲁生 冯丹藜

冯丹藜 艾克拜尔·米吉提

艾克拜尔·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 学诚法师

学诚法师 宗立成

宗立成 梁凤仪

梁凤仪 施 杰

施 杰 张晓梅

张晓梅